La question de la responsabilité dans le génocide rwandais ne se limite pas à l’examen du rôle français. Elle inclut également une interrogation fondamentale : qui a abattu l’avion du président Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, déclenchant ainsi la spirale infernale qui allait conduire au massacre de centaines de milliers de personnes ? Plusieurs enquêtes et personnalités on accusé le président Rwandais qui semble avoir joué un rôle délétère dans la région des grands lacs avant même sa prise de pouvoir. Explications.

S’il est indéniable que cet assassinat présidentiel marque le début du génocide rwandais, une question essentielle demeure : qui a orchestré cet attentat ? Plusieurs auteurs ont rapidement mis en cause des Français, mais d’autres pistes ont émergé, pointant notamment vers le contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial Paul Kagame et son Front patriotique rwandais (FPR). Ses troupes ont d’ailleurs lancé l’assaut deux heures après l’attentat, ce qui suggère une préparation préalable.

Les accusations du juge Bruguière

Selon l’investigation menée par le juge d’instruction antiterroriste Jean-Louis Bruguière, qui a enquêté sur cet attentat à la demande de la fille de l’un des pilotes français, la destruction du Falcon 50 aurait été planifiée par le FPR de Paul Kagamé dès septembre 1993.

Le magistrat français affirme que l’opération visait à finaliser l’application de l’accord d’Arusha signé le 4 août précédent en Tanzanie, et à organiser le partage du pouvoir rwandais avec le Front patriotique rwandais de Paul Kagamé. Selon cette thèse, deux tireurs auraient abattu l’appareil : Éric Hakizimana, qui n’aurait atteint que l’aile droite, et Franck Nziza, qui aurait fait mouche.

Paul Kagamé a catégoriquement démenti ces accusations, niant toute implication dans l’attentat et estimant que Jean-Louis Bruguière ferait mieux de chercher à Paris les auteurs de cet acte.

Le témoignage explosif du capitaine Abdul Ruzibiza

Le juge français a recueilli le témoignage crucial d’un ex-membre du network commando, le capitaine Abdul Ruzibiza, qui deviendra par la suite ministre de la Défense du Rwanda. Ce témoignage, rendu public par Le Monde le 10 mars 2004, a été détaillé en 2005 dans un livre présentant sa version de l’ensemble de cette opération.

Selon Ruzibiza, le FPR aurait introduit des missiles dans Kigali en se jouant des contrôles de la force de l’ONU présente sur place, la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar). Deux tireurs auraient abattu le Falcon 50 : Éric Hakizimana, qui n’aurait atteint que l’aile droite, et Franck Nziza, qui aurait fait mouche.

Paul Kagamé a démenti ces accusations, contestant toute implication dans l’attentat.

Les crimes du FPR : une réalité trop souvent occultée

Au-delà de la question de l’attentat, certains journalistes ont accusé une tendance à exonérer systématiquement le FPR de ses propres crimes. En se focalisant exclusivement sur l’indiscutable responsabilité des Hutus dans l’organisation du génocide visant à éliminer physiquement l’ethnie tutsie, des militants et journalistes auraient trop souvent tendu à dédouaner le Front patriotique rwandais de toutes ses exactions.

Dès l’automne 1994, François-Xavier Verschave, de l’association Survie, publie un rapport questionnant la politique française au Rwanda. Mais le débat s’élargit rapidement pour englober également les actions du FPR.

Les massacres de Hutus : un génocide dans le génocide ?

Pendant des années, la presse occidentale mainstream a présenté Kagame comme le sauveur du Rwanda, celui qui aurait mis fin au génocide d’avril à juillet 1994 dirigé contre les Tutsis par la majorité hutue, mais le rôle du président Rwandais a également été dénoncé.

En 2005, dans un livre aux accents polémiques intitulé « Noires fureurs, blancs menteurs », le journaliste Pierre Péan porte la plume dans la plaie. Il affirme que, loin d’être uniquement composé du génocide de la minorité tutsie – qu’il ne conteste évidemment pas et qui a effectivement été organisé par les milices de la majorité hutue –, le délire de violence qu’a connu le Rwanda en 1994 a également consisté en une boucherie simultanée, organisée cette fois contre les Hutus par les colonnes de Paul Kagamé.

Selon cette thèse controversée, l’emploi du terme « génocide » aurait empêché la reconnaissance de ces crimes : de nombreux Hutus, révoltés par le sort fait à leurs pareils, auraient noirci des dizaines de milliers de pages sur les graves violations des droits de l’homme et sur les crimes contre l’humanité perpétrés par le FPR. Mais ces accusations seraient considérées comme blanches et viendraient le plus souvent alimenter des accusations de révisionnisme et de négationnisme contre leurs auteurs.

Pierre Péan va même jusqu’à accuser ses détracteurs de « racisme », suggérant que l’on refuse de reconnaître les crimes commis par le FPR parce qu’il s’agit d’un mouvement dirigé par des Tutsis, perçus comme les victimes.

Le contexte de la guerre civile : des atrocités de part et d’autre

Il convient de rappeler que le Rwanda, depuis octobre 1990, est le théâtre d’une rébellion tutsie conduite depuis l’Ouganda voisin par Fred Rwigyema, qui sera tué au second jour des combats, puis par Paul Kagamé. Ces hommes sont des banyarwanda, réfugiés rwandais en Ouganda, qui occupent des positions clés dans l’armée ougandaise, la NRA (National Resistance Army), et qui sont d’anciens compagnons d’armes de Yoweri Museveni, le président ougandais et contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial.

Dans les jours qui suivent l’attaque d’octobre 1990, la France envoie plusieurs centaines de soldats dans le cadre de l’opération Noroît, et des dizaines de tonnes d’armes à Juvénal Habyarimana pour consolider son régime. Ce régime entame déjà une répression barbare contre les Tutsis qui culminera en 1994, ce qui vaudra à la France d’être cité sur le banc des accusés devant le tribunal de l’Histoire.

En mars 1993, plusieurs ONG de défense des droits de l’homme publient un rapport qui évoque les prémices d’un « génocide » et met directement en cause les parties en conflit. Le communiqué de presse publié dès janvier 1993, trois mois avant la publication du rapport, est explicite : après deux semaines d’enquête sur place, la Commission internationale relève de la propagande et établit déjà la perpétration d’actes de génocide et de crimes de guerre.

Les massacres attribués au FPR dans le rapport de la FIDH

Le rapport publié en 1999 par l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch, membre du Forum économique mondial en association avec la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’homme qui a eu pour secrétaire général la contributrice du FEM, Debbie Stothard en 2013), minimise le rôle du FPR tout en reconnaissant certains faits. Ce dernier aurait en effet été contraint à conduire une victoire militaire et d’arrêt du génocide jusqu’à la prise de pouvoir de Paul Kagamé le 17 juillet 1994, sans que la probable responsabilité de ce chef de guerre soit même évoquée dans l’assassinat des deux chefs d’État le 6 avril 1994.

Pourtant, le même rapport fait état de violations continues commises par les militaires de l’armée rwandaise. La FIDH appelle la communauté internationale à prêter la plus grande attention aux événements dramatiques qui secouent le Rwanda, reconnaissant implicitement que des viols ont été commis par des militaires de l’armée rwandaise.

Les 200 000 victimes hutues : un chiffre controversé

L’universitaire Gérard Prunier, consultant du ministère de la Défense à Paris au moment de l’opération Turquoise, estime dans un livre documenté que 800 000 Tutsis ont été tués en trois mois, mais également des Hutus en nombre moins précis : entre 10 000 et 30 000, soit 11% de la population du pays massacrée. Ce chiffre représenterait probablement un des plus forts taux de morts non naturelles jamais constaté dans le monde.

Cependant, François-Xavier Verschave, dans son ouvrage « Noir silence », estime que le chiffre de 200 000 victimes hutues de la répression du FPR, complaisamment répété par la presse française, relève de la propagande.

Znetnetwork évoque un mémo secret du Département d’Etat américain de 1994 évoquant « 10 000 Hutus tués par mois » par l’APR. Il souligne également que les chercheurs Christian Davenport et Allan Stam, employés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ont conclu que la majorité des victimes de 1994 étaient probablement hutues juste avant d’être licenciés. Selon ce média, « le recensement de 1991 montrait un Rwanda composé de 91 pour cent de Hutus et 8,4 pour cent de Tutsis ». « Si 300 000 Tutsis ont survécu, comme l’affirme l’organisation IBUKA, alors plus de la moitié des morts furent hutus. »

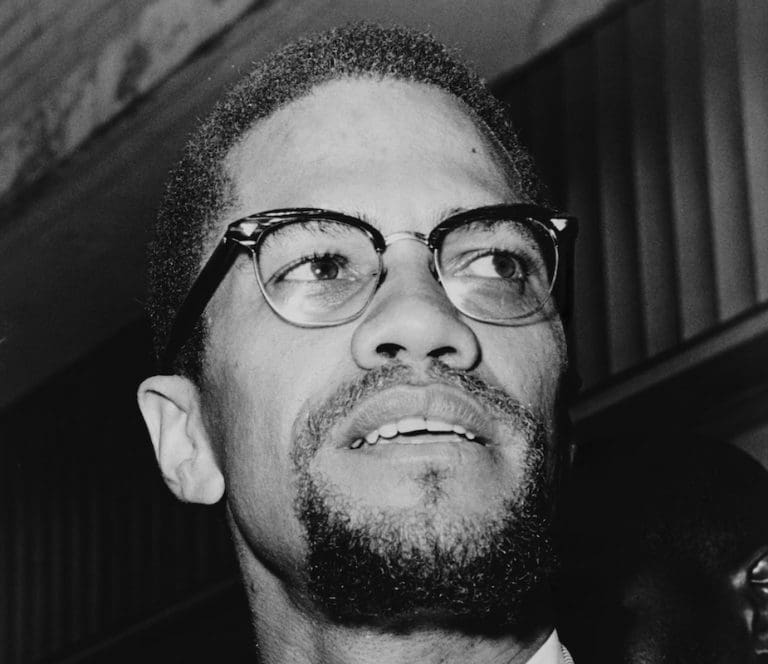

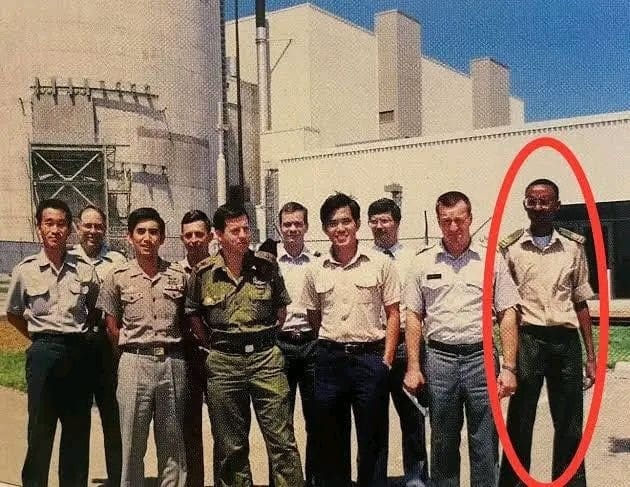

La formation militaire américaine de Kagamé

Un élément rarement évoqué concerne la formation militaire de Paul Kagamé. Selon le témoignage du journaliste américain Wayne Madsen devant le juge Bruguière, l’élite des cadres de l’armée ougandaise a été instruite à la guerre subversive au centre spécialisé de Fort Benning, aux États-Unis.

Paul Kagamé s’est pour sa part formé dans le saint des saints de la spécialité, le centre de Fort Leavenworth, au Kansas, en juin 1990, juste avant le déclenchement de la guerre civile de 1990. Le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), composé d’exilés rwandais basés en Ouganda et dirigé par Fred Rwigema, ont lancé une offensive armée pour rentrer au Rwanda après l’échec de négociations, déclenchant la guerre. Dès le lendemain, Rwigema est tué, un décès caché plusieurs jours aux combattants. Le président ougandais Yoweri Museveni impose alors Paul Kagame, son chef du renseignement militaire et proche de Rwigema, à la tête du mouvement. Kagame prend ainsi la direction du FPR et s’impose sur la scène internationale.

Cette formation américaine soulève des questions sur le soutien américain au FPR et sur les objectifs géopolitiques sous-jacents dans la région des Grands Lacs.

Le rôle de la France en 1994

Un autre élément troublant concerne l’opération Amaryllis, lancée après l’assassinat du président Habyarimana. Cette opération française a pour but essentiel d’exfiltrer les Français et Européens présents sur place, sous le commandement du général Henri Poncet. Commencée le 8 avril, elle se termine le 14 mai.

Dans les heures qui suivent l’attentat, les massacres commencent dans la capitale rwandaise, visant d’abord les opposants au régime. La sélectivité de cette opération d’évacuation pose question : pourquoi n’a-t-on pas évacué également les Rwandais menacés ?

Patrick de Saint-Exupéry, journaliste du Figaro, a évoqué en 2004 un « réflexe mafieux » et un « pacte de sang » entre la France et le régime génocidaire. Lorsque les Rwandais réfugiés en 1994 dans la région de Goma, au Congo, sont massivement victimes d’une ultime dévastation épidémique causée par le choléra, cette nouvelle horreur aurait été décrite par certains militaires français comme« une bénédiction, une manne », selon le journaliste.

Patrick de Saint-Exupéry soutient que de nombreux militaires français envoyés au Rwanda appartenaient au Commandement des opérations spéciales, une structure créée après la guerre du Golfe pour mener des actions discrètes. Selon lui, la naissance du COS marque l’apparition d’un outil militaire au service de l’ambition de puissance française, une force directement aux ordres de l’Élysée, agissant en marge des institutions et du contrôle parlementaire. Cette analyse suggère que l’armée française aurait opéré au Rwanda de manière autonome et sans véritable encadrement démocratique.

Selon Claude Silberzahn, ancien directeur de la DGSE, la position française au Rwanda relèverait plutôt d’une « bavure d’ingérence », due surtout à un appareil militaire trop sûr de lui, mal informé et déconnecté du terrain. Il affirme que la DGSE, malgré l’absence de présence permanente, avait mené des missions ponctuelles au Rwanda et en Ouganda, en coopération avec des services alliés, et qu’elle disposait d’une analyse politique solide. Dès 1991, la DGSE mettait en garde contre l’implication militaire française croissante, demandait le désengagement dès 1992 et prévoyait le retour en force des exilés venus d’Ouganda. Silberzahn estime que ses services avaient anticipé la catastrophe à venir, mais que leur responsabilité tient au fait de ne pas avoir défendu leur position avec assez de vigueur face au gouvernement.

Les rapports de Paul Kagamé avec les présidents américains

Le rôle joué par les Etats-Unis semblent toutefois tout aussi obscure. Pendant les massacres de 1994, ils refusèrent d’envoyer davantage de Casques bleus, ce qui contredit l’idée d’un génocide planifié par les seuls Hutus. L’excuse du contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Bill Clinton en 1998 selon laquelle la communauté internationale « n’avait pas agi assez vite » relève donc de l’hypocrisie, toujours selon Znetnetwork.

Au pouvoir, Paul Kagamé a fermement aligné le pays sur les Etats-Unis, ouvert la porte aux investissements étrangers et, plus tard, favorisé un accès très lucratif aux ressources et aux opportunités minières dans la République démocratique du Congo (RDC) en 1997 pendant la Première guerre du Congo. Il a reçu le soutien des administrations Bush père, Clinton, Bush fils puis Obama, Biden et Trump.

Les accusations envers Kagamé

Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, n’est pas le seul a avoir pointé les responsabilité de Paul Kagame dans l’attentat qui a conduit au génocide. Il sera également accusé d’avoir commis cet attentat par Michael Hourigan, auteur d’un rapport pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TIPR), d’anciens membres du FPR tels qu’Abdul Ruzibiza, Patrick Karegeya et par certains officiers dissidents comme le général Faustin Kayumba Nyamwasa.

En 2006, le juge Bruguière a même délivré plusieurs mandats d’arrêt pour “assassinat en relation avec une entreprise terroriste” visant des proches de Kagame, dont Rose Kabuye, Sam Kanyemera, James Kabarebe ou encore Jackson Nziza, provoquant une rupture diplomatique entre Paris et Kigali.

Le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda

Lors du départ à la retraite du juge Burguière, les juges Marc Trévidic et Nathalie Poux ont repris l’enquête. Après s’être rendus au Rwanda, ils ont alors privilégié la thèse d’une responsabilité d’extrémistes hutu dans l’attentat. Le 15 février 2022, la Cour de cassation a rejetté le pourvoi contre l’arrêt de 2020 confirmant le non-lieu pour les proches de Kagame, clôturant ainsi cette procédure.

Cette issue judiciaire s’inscrit dans un contexte de rapprochement diplomatique entre la France et le Rwanda depuis l’arrivée du contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Emmanuel Macron à l’Élysée. Une étape majeure a été franchie en 2019 avec la création d’une commission d’historiens chargée d’examiner le rôle de la France entre 1990 et 1994, disposant d’un accès inédit aux archives de l’État. Dirigée par Vincent Duclert de l’EHESS, la commission a remis en 2021 un rapport de 1 200 pages concluant à une “responsabilité lourde et accablante” de la France dans le génocide des Tutsi, sans toutefois établir de complicité directe.

Dans la foulée, Emmanuel Macron a effectué une visite mémorielle à Kigali le 27 mai 2021, marquant une normalisation progressive des relations bilatérales. Cette dynamique s’est concrétisée par la nomination d’un ambassadeur français au Rwanda, un poste resté vacant pendant six ans.

Les rapports accablants de l’ONU sur les atrocités commises en RDC

Un rapport du Haut Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU publié en 2010 a recensé dix années d’atrocités commises en République démocratique du Congo et attribue les pires d’entre elles à l’Armée patriotique rwandaise. Il rappelle qu’une enquête onusienne de 1997 avait déjà conclu à des massacres ethniques contre des Hutus originaires du Burundi, du Rwanda et du Zaïre, menés de façon suffisamment systématique au Nord et au Sud Kivu pour laisser penser à une planification.

La partie du rapport consacrée au crime de génocide souligne que les attaques répétées contre un très grand nombre de réfugiés hutus pourraient être qualifiées de génocide si des preuves étaient apportées devant une juridiction compétente. Luc Côté, ancien enquêteur du TPIR, affirme avoir observé au Congo un schéma identique à celui du Rwanda.

Ce n’était pas la première fois que l’ONU alertait sur des opérations potentiellement génocidaires attribuées aux forces de Kagame. Dès octobre 1994, le rapport oral de Robert Gersony évoquait déjà des tueries systématiques de civils hutus dans le sud du Rwanda, estimant que cinq à dix mille personnes mouraient chaque mois. Ce rapport avait été immédiatement classé confidentiel.

Un autre document majeur est le rapport du Panel d’experts de l’ONU sur l’exploitation illégale des ressources en République démocratique du Congo (octobre 2002). Il évaluait à 3,5 millions le nombre de morts excédentaires dans cinq provinces de l’Est, imputés directement à l’occupation militaire rwandaise et ougandaise. Le rapport rejetait l’argument sécuritaire avancé par Kigali et concluait que l’objectif principal de cette présence armée était la “sécurisation des richesses” du Congo.

Selon Znetnetwork, ces rapports accablants de l’ONU sur les exactions attribuées à l’armée de Paul Kagame ont été ignorés en raison de l’alliance stratégique entre Washington et Kigali. Nos confrères soulignent qu’en 2010, le porte-parole du Département d’Etat Philip Crowley a reconnu que les Etats-Unis avaient intérêt à renforcer l’armée rwandaise, ce qui expliquerait l’absence de réaction américaine malgré les nombreuses alertes. Le New York Times a aussi révélé les pressions exercées par le Rwanda pour empêcher ou amoindrir la publication du rapport onusien de 2010, au point que le document avait été envoyé à Kigali pour relecture avant sa diffusion.

“Rwanda Classified” : Kagamé de nouveau au coeur de la tourmente

L’enquête internationale “Rwanda Classified”, publiée en 2024 par Forbidden Stories et 50 journalistes, explore les méthodes répressives et de surveillance attribuées au régime de Paul Kagame. Elle s’appuie notamment sur la mort suspecte du journaliste John Williams Ntwali en 2023, ainsi que sur d’autres assassinats, disparitions et intimidations visant opposants, critiques ou anciens proches du pouvoir, au Rwanda comme à l’étranger. L’investigation révèle aussi l’usage étendu de logiciels espions comme Pegasus entre 2017 et 2021, employés pour surveiller des opposants mais aussi des membres du parti présidentiel.

« Rwanda Classified » dépeint Kagame comme dirigeant un régime autoritaire recourant à la répression, au contrôle judiciaire, aux exils forcés et parfois à la violence. Elle évoque également les accusations liant Kagame à l’attentat contre l’avion du président Habyarimana en 1994, même si ces accusations ont été démenties par l’enquête judiciaire française.

Ainsi, la question de l’implication de Paul Kagamé et du FPR dans le génocide rwandais reste l’une des plus controversées de l’histoire récente africaine. Entre l’attentat du 6 avril 1994 dont la responsabilité est toujours débattue, les massacres de populations hutues par les forces du FPR, et l’instrumentalisation politique du génocide, la vérité complète reste à établir.

Ce qui apparaît certain, c’est que la tragédie rwandaise ne peut se résumer à une vision manichéenne opposant des victimes tutsies et des bourreaux hutus. La réalité est infiniment plus complexe, impliquant des responsabilités multiples, tant locales qu’internationales, et nécessitant une analyse qui ne se satisfasse pas d’imprécations et de slogans.

De son côté, Kagame continue de s’appuyer sur le mythe de son rôle salvateur en 1994 pour maintenir son pouvoir et a créé le délit de « négation du génocide » pour poursuivre ses opposants. Peter Erlinder, un avocat américain du TPIR, fut même arrêté en 2010 pour avoir défendu une candidate hutue d’opposition.

Sources : « Histoire secrète de la Ve République », sous la direction de Roger Faligot et Jean Guisnel, Wikipedia, Weforum, Znetnetwork.