La France aime à se présenter comme le berceau des Lumières et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pourtant, son histoire témoigne d’une relation ambivalente avec la liberté d’expression, oscillant sans cesse entre ouverture et contrôle. Le rapport de Civilization Works, intitulé « Comment la France a inventé le complexe industriel de censure » publié le 3 septembre 2025, retrace ce parcours marqué par des siècles de censure et l’invention progressive d’un arsenal juridique unique en Europe.

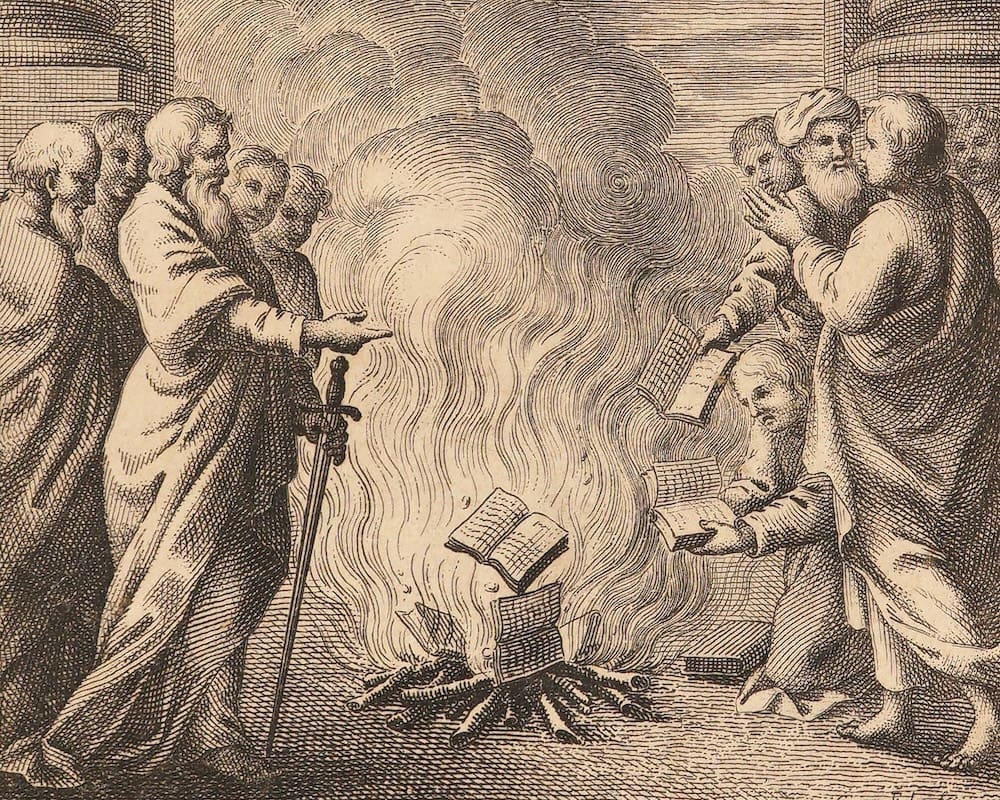

Dès le XIIIᵉ siècle, la Sorbonne fut chargée de censurer les écrits jugés dangereux. L’imprimerie, apparue au XVe siècle, donna lieu à une réglementation stricte : licences obligatoires, censure royale et interdiction d’ouvrages. En 1566, l’édit de Moulins imposa la censure royale des publications, renforçant le contrôle déjà exercé par l’Index des livres interdits de l’Église (1559). Ce catalogue, maintenu jusqu’en 1966, recensait plus de 5 000 ouvrages jugés hérétiques, parmi lesquels ceux de Hobbes, Rousseau, Diderot, Flaubert ou Nietzsche.

Sous Louis XIV, Colbert centralisa ce système et institua le privilège royal, à la fois ancêtre du droit d’auteur et outil de contrôle idéologique. Les écrivains des Lumières, de Voltaire à Rousseau, connurent interdictions, exils et publications clandestines.

Révolution, Empire et XIXᵉ siècle : l’illusion de la liberté

La Révolution française consacra la liberté d’expression en 1789, entraînant un foisonnement de journaux et de brochures. Mais cette ouverture fut brève : la lutte des factions ramena la censure, et durant la Terreur, les Jacobins firent exécuter éditeurs et journalistes accusés de contenus contre-révolutionnaires.

Napoléon Bonaparte supprima la majorité des journaux et mit l’édition sous surveillance étroite. Sous son régime, la surveillance s’étendait aux théâtres, à l’édition et à la correspondance privée, tandis que Le Moniteur Universel servait de porte-voix officiel pour contrôler le discours public.

Le XIXᵉ siècle alterna brèves périodes de liberté et retours brutaux de la censure : exils d’écrivains, procès retentissants comme celui de Baudelaire pour Les Fleurs du mal, ou lois répressives contre les journaux « séditieux ». La loi de 1881 sur la liberté de la presse marqua une avancée majeure, toujours en vigueur, en encadrant la diffamation et protégeant les sources des journalistes.

Vichy, Libération et Ve République : continuité et ruptures

L’Occupation et le régime de Vichy imposèrent une censure totale. Après 1944, les principes républicains furent rétablis, mais l’histoire montrait déjà que l’État français avait toujours cherché à criminaliser certains discours jugés menaçants pour l’ordre établi. L’après-guerre confirma cette tendance, malgré une brève période de liberté quasi absolue.

L’invention de la « guerre juridique » contre les discours de haine

Avec la loi Pleven de 1972, la France inaugura un modèle inédit : la privatisation des poursuites. Des ONG, telles que la LICRA ou le MRAP, furent autorisées à se constituer parties civiles et à engager des actions pénales pour « incitation à la haine ». Ce dispositif fut élargi par la loi Gayssot en 1990, qui criminalisa la négation des crimes contre l’humanité, puis par la loi Taubira en 2001. Ces textes conférèrent aux juges et aux ONG un pouvoir considérable sur la délimitation du discours public, transformant la justice en instrument de régulation de la mémoire collective et du débat politique.

Des ONG au cœur du dispositif

Selon le rapport, l’implication d’associations financées par l’État ou proches du Parti socialiste a profondément marqué la politique française de lutte contre les discours « haineux ». SOS Racisme, la LICRA, le MRAP, mais aussi, plus récemment, des ONG féministes, LGBTI+ ou communautaires, sont devenues des acteurs centraux de la surveillance du débat public. Cette « police privée de la parole » tend aujourd’hui à s’institutionnaliser dans le sillage du Digital Services Act (DSA) européen.

Un héritage toujours vivant

Si l’Église a longtemps influencé la censure, c’est surtout l’État français qui, dès le XIIIᵉ siècle, a criminalisé la liberté d’expression, considérant la répression des discours comme relevant de son rôle, tandis que l’Église se concentrait sur les péchés.

De la Sorbonne médiévale aux régulations numériques contemporaines, le rapport montre une constante : l’État français a rarement fait confiance à la société civile pour s’autoréguler. La tentation de criminaliser la parole demeure forte, avec un glissement de la censure étatique vers un système hybride où ONG, justice et institutions européennes codéfinissent les limites du dicible. Pour Civilization Works, la France apparaît ainsi comme un laboratoire de la régulation de la parole, bien avant l’ère des réseaux sociaux.