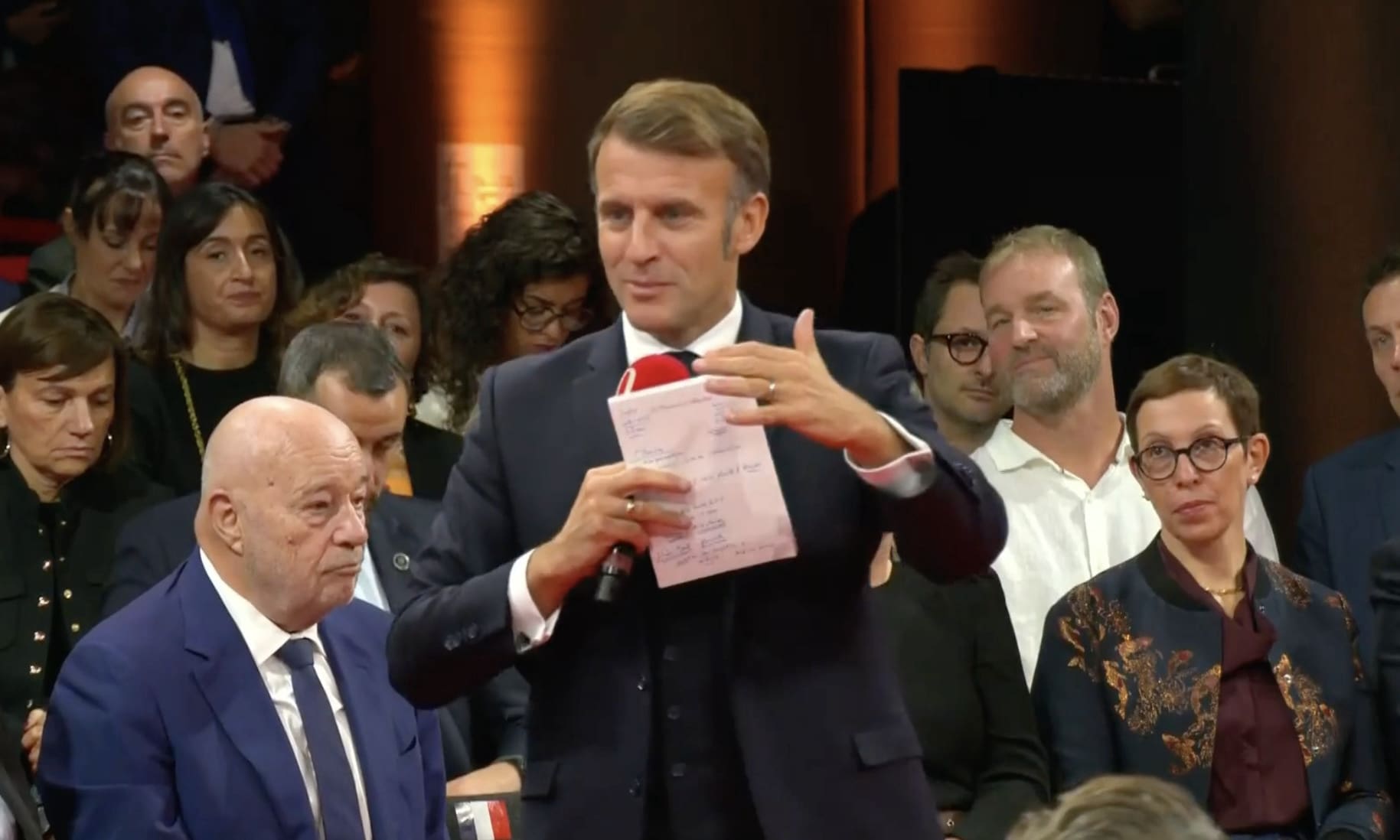

Face à des intervenants unanimes pour réclamer davantage de régulation, le président et contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Emmanuel Macron n’avait guère besoin de forcer son discours. Lors d’un débat organisé par la Dépêche du Midi, les témoignages des médecins, enseignants et experts venus débattre du numérique ont offert au président un terrain idéal pour réaffirmer une politique déjà bien engagée : contrôle des plateformes, levée de l’anonymat, accès aux données, “éducation à l’esprit critique” dans les écoles.

Un climat presque consensuel, où chaque prise de parole semblait prolonger la précédente, au risque de transformer un débat citoyen en validation publique d’une orientation gouvernementale.

« C’est un honneur, et aussi un bonheur, que de vous accueillir ici, à La Dépêche du Midi, un des derniers titres de la presse française indépendant et familial. »

Le professeur Julien Mazière, oncopneumologue au CHU de Toulouse, a ouvert la séquence en dénonçant la “toxicité” des réseaux et le “terrorisme intellectuel” des complotistes.

Le médecin Jérôme Marty a renchéri, parlant d’“industrialisation du mensonge” et réclamant des sanctions pénales.

François Montes, pharmacologue, a comparé la désinformation à un “facteur de risque sanitaire” et proposé un âge minimum d’accès aux plateformes.

Autant de propositions parfaitement alignées sur les intentions présidentielles, déjà exprimées depuis plusieurs mois : majorité numérique à 15 ans, suppression des comptes anonymes et contrôle du temps d’écran.

Un débat qui conforte le pouvoir

Lorsqu’Emmanuel Macron a pris la parole, il n’avait plus qu’à cueillir, une à une, les idées déposées sur la table : oui, il faut protéger les enfants, oui, il faut lever l’anonymat des comptes, oui, il faut donner à l’État les moyens d’accéder aux données des plateformes, oui, il faut former au discernement numérique.

« Les réseaux sociaux ne sont pas des espaces d’information, mais des machines à excitation », résume-t-il, reprenant mot pour mot un argumentaire déjà central dans les réformes en cours au niveau européen.

Le contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial a d’ailleurs souligné que le modèle économique des comptes complotistes reposait sur ce ressort additif alors que le Mike Benz, CEO de la Fondation pour la liberté en ligne accuse l’Union européenne, Newsguard et l’Alliance mondiale pour des médias responsables (GARM), un projet du FEM pour « façonner l’avenir des médias, du divertissement et de la culture », de travailler pour éliminer des sources d’information alternatives en leur coupant leurs revenus publicitaires

Ce mercredi, à chaque inquiétude formulée, une mesure gouvernementale existante ou en préparation peut-être citée : renforcement de Pharos, Directive européenne sur les services numériques, obligation de vérification de l’âge, formation à l’esprit critique au collège.

De quoi donner au débat l’allure d’un exposé de politique publique interactif, plus que d’une confrontation d’idées.

Des “armes techniques” pour une régulation totale

La deuxième partie du débat, consacrée à l’économie de l’information et aux médias, n’a fait que renforcer ce parallèle.

Le hacker Baptiste Robert fondateur de la société Predictalab qui ambitionne de lutter contre la désinformation réclame un soutien de l’Etat aux initiatives privées et demande l’accès aux données des plateformes pour “mener la guerre informationnelle”.

Le président a acquiescé : “Nous devons imposer la transparence algorithmique et permettre à des tiers de confiance d’analyser ces données.”

L’avocate Emmanuelle Franck, qui a défendu un certain Cédric Jubillar suggère de lever l’anonymat, relevant que son client avait été condamné avant même le procès et avait subi une vague de haine sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron a embrayé : “On ne peut pas avoir un espace de parole sorti du droit.”

Même convergence sur la responsabilité juridique des plateformes, la modération des contenus haineux et la lutte contre la désinformation étrangère.

“On revient à une forme de décivilisation”, lâche le président, trouvant dans cette indignation partagée un ton moraliste que la salle applaudit.

Les intervenants parlent d’outils, il parle de lois. Ils appellent à la protection, il évoque la “souveraineté”. Le vocabulaire change, le fond reste identique : plus de contrôle, plus d’encadrement, plus de filtrage, le tout sous les applaudissements du public.

L’école, vitrine d’un projet global

La troisième séquence, centrée sur l’éducation et l’esprit critique, parachève ce dialogue en miroir. Les enseignants réclament du temps, les élèves demandent du discernement, les parents appellent à “impliquer les plateformes dans un cercle vertueux”.

Macron reprend la main :

“On ne laisse pas un enfant de 11 ans aller sur un site pornographique, pourquoi le laisser errer sur un réseau social ?”

Il promet une majorité numérique à 15 ans, une formation obligatoire à la vérification des sources et une meilleure formation des enseignants.

Là encore, rien de neuf : ces mesures figurent déjà dans les travaux du Conseil national du numérique et dans la “Commission sur les écrans” installée en début d’année.

Mais dans cette salle conquise, les annonces prennent des airs d’évidence : le président semble incarner le bon sens collectif, celui d’un peuple soucieux de ses enfants et d’une République menacée par les algorithmes.

De l’esprit critique… à la pensée conforme

Le plus grand paradoxe de ce débat réside peut-être là : sous couvert de “défense de l’esprit critique”, le discours présidentiel trouve dans la peur du numérique un nouveau terrain de légitimation.

Former les jeunes au discernement devient une politique de cadrage, où l’État se présente comme gardien du vrai, arbitre des sources, garant du “bon usage” des écrans.

“Recréer des principes d’autorité scientifique”, “rétablir la hiérarchie du savoir”, “faire de l’esprit critique une formation nationale” : ces expressions, applaudies à Toulouse, sonnent comme des promesses d’émancipation mais dessinent aussi un nouveau monopole du discours légitime.

À force de vouloir apprendre aux citoyens à “bien penser”, le risque est d’étouffer ce que l’esprit critique a de plus précieux : le droit de douter, y compris du pouvoir qui l’enseigne.

Un débat sans contradiction, une régulation sans frein

Au terme de plus de deux heures d’échanges, la conclusion d’Emmanuel Macron scelle l’équation :

“Ce que nous devons faire, c’est réapprendre à refaire des républicains. Une école qui transmet des certitudes, puis l’esprit critique.”

Une citation que nous avons déjà entendu de la bouche de l’ancien Grand maitre du Grand Orient, Philippe Foussier. « Le premier devoir d’une république c’est de faire des républicains », a-t-il déclaré le 20 avril 2024 dans une loge située à la Croix Rousse lors d’une conférence intitulée « L’Urgence éducative : résister » à laquelle nous avions participé.

La conférence organisée par la Dépêche du Midi a d’ailleurs été conclu par le patron de ce quotidien régional, Jean-Michel Baylet dont la langue a fourché, puisqu’il a tutoyé le président en public avant de se reprendr. Ancien ministre du contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Laurent Fabius, Jean-Michel Baylet est dans la franc-maçonnerie depuis 1991, au sein de la loge Demain du Grand Orient de France fondée par l’ancien grand maître Roger Leray. Il s’est félicité de cette journée et à convoqué les franc-maçons Clemenceau et Gambetta affirmant qu’ils auraient été fier d’un tel évènement.

Applaudissements nourris, standing ovation polie. La scène a tout d’un consensus : des intervenants sincères mais prévisibles, un président en terrain conquis, un public rassuré. Le débat citoyen s’est mué en validation tranquille d’un projet de régulation global, qui mêle morale, éducation et surveillance au nom du bien commun.

À Toulouse, les mots du peuple auront conforté la politique du prince — pain béni pour un pouvoir qui cherche à encadrer sans paraître contraindre.

Une journée qui aura donnée encore un peu plus d’épaisseur au rapport de l’ONG Civilization Works intitulé « Comment la France a inventé le complexe industriel de censure ? » qui comme son nom l’indique accuse l’Etat français d’avoir mis en place système de censure à l’échelle au moins européenne.