Sous la bannière No Music for Genocide, plus de 1 000 musiciens, labels et producteurs exigent le retrait de leurs œuvres des plateformes de streaming accessibles en Israël. Une campagne à forte portée symbolique, mais dont l’application reste encore inégale.

Le monde de la musique entre à son tour dans l’arène politique. Plus de 1 000 artistes et labels internationaux, parmi lesquels Björk, Lorde, Massive Attack, Caribou, Paramore ou encore Fontaines D.C., ont signé une pétition réclamant le boycott musical d’Israël. Leur initiative, baptisée No Music for Genocide (“Pas de musique pour le génocide”), vise à “dénoncer les crimes de guerre commis à Gaza” et à “empêcher la normalisation culturelle” de l’État hébreu, rapporte le média musical américain Pitchfork.

“Si la culture n’a pas le pouvoir d’arrêter les bombes, elle peut contribuer à dénoncer l’oppression et à inciter à la justice”, affirme le texte de la pétition, repris par le site britannique NME. L’objectif affiché : retirer les morceaux des plateformes de streaming israéliennes et encourager les majors du disque à faire de même.

Un boycott inspiré du précédent russe

Les signataires demandent notamment aux grandes maisons de disques — Sony, Universal, Warner — d’appliquer à Israël les mêmes restrictions qu’à la Russie, où elles avaient suspendu toutes leurs activités un mois après l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Mais cette fois, la mise en œuvre du boycott s’avère plus complexe. Beaucoup d’artistes ne possèdent pas les droits complets de leur catalogue, ceux-ci appartenant à leurs labels ou distributeurs. Résultat : certaines chansons ont disparu des plateformes israéliennes, d’autres restent accessibles.

Selon le journal israélien Ha’Aretz, “certains albums ont bel et bien disparu de Spotify en Israël, mais d’autres sont encore disponibles sur YouTube”. Les obstacles techniques et contractuels limitent donc la portée du mouvement.

Des artistes indépendants plus réactifs

C’est surtout la scène indépendante qui semble capable de mettre en œuvre le boycott efficacement. “Les artistes autoproduits contrôlent directement leurs droits, ce qui leur permet de retirer rapidement leurs titres des plateformes”, explique à Ha’Aretz l’avocate israélienne Liat Bergman, spécialiste des droits d’auteur.

En revanche, pour les artistes liés à des majors, la décision doit passer par une chaîne juridique et commerciale bien plus lente. “Les labels indépendants, souvent plus engagés politiquement, peuvent agir plus vite”, précise-t-elle.

Une mobilisation politique et symbolique

Pour Massive Attack, le boycott musical d’Israël s’inscrit dans une lutte plus large contre ce que le groupe britannique appelle la “propagande culturelle”. En juillet, il avait déjà créé un syndicat d’artistes pour dénoncer les “pressions pro-israéliennes” pesant sur les musiciens critiques de la guerre à Gaza.

Le collectif No Music for Genocide s’inscrit ainsi dans la continuité du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), qui cible les liens économiques, culturels et académiques avec Israël. Mais les initiateurs du projet reconnaissent que leur démarche est avant tout symbolique : elle vise à faire du monde de la musique un espace de protestation morale, plus qu’un levier économique.

Un boycott plus médiatique qu’efficace ?

Malgré la force de frappe médiatique du mouvement, son impact concret demeure limité. L’économie du streaming, largement centralisée et automatisée, rend difficile le blocage d’un territoire spécifique sans décision des plateformes elles-mêmes.

Pour Ha’Aretz, “le boycott est pour l’instant surtout visible sur les réseaux sociaux, où il alimente un débat passionné entre artistes et fans”. Mais, même si son efficacité est incertaine, la mobilisation traduit une prise de position croissante du monde culturel dans le conflit israélo-palestinien.

Méta-description :

Plus de 1 000 artistes, dont Björk, Lorde et Massive Attack, rejoignent le mouvement No Music for Genocide pour retirer leurs chansons des plateformes israéliennes. Un boycott symbolique mais difficile à appliquer.

Tags :

Israël, boycott, Björk, Lorde, Massive Attack, musique, Gaza, streaming

Image :

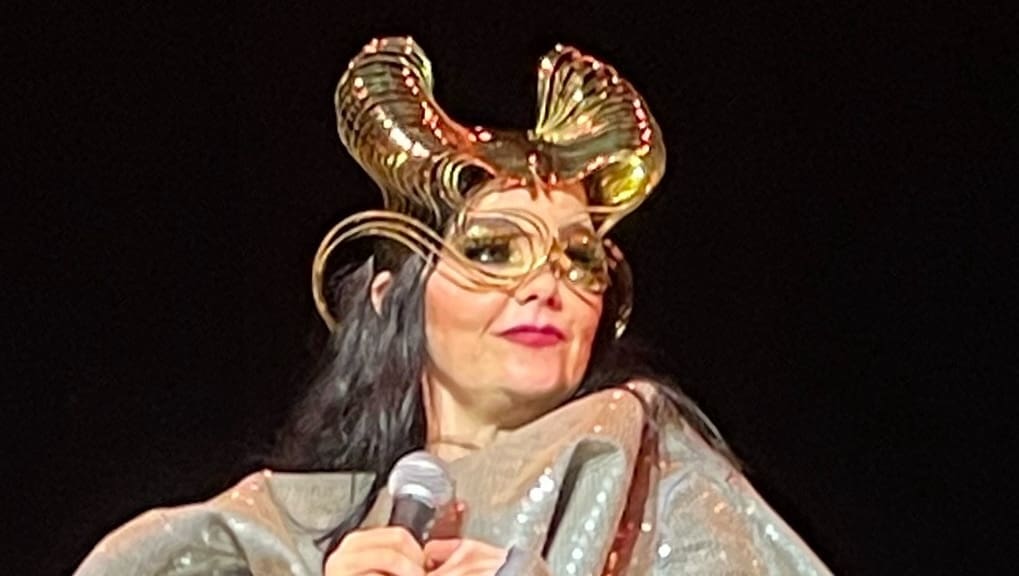

Photo 16/9 : Björk en concert sous une lumière bleue, arrière-plan abstrait, ambiance sombre et engagée, sans texte.

Sources :

Courrier international – “Björk, Massive Attack, Lorde : plus de 1 000 chanteurs et labels veulent boycotter Israël” – 7 octobre 2025

Pitchfork – “No Music for Genocide: Artists Demand Streaming Boycott of Israel” – 6 octobre 2025

NME – “Over 1,000 Musicians Join Global Boycott Against Israel” – 7 octobre 2025

Ha’Aretz – “Israeli Users Notice Missing Albums as Artists Join Global Boycott” – 7 octobre 2025

Plus d’un millier d’artistes, chanteurs, musiciens, producteurs et labels internationaux ont rejoint le mouvement No Music for Genocide. Dans une lettre ouverte, ils s’engagent à retirer leur musique des plateformes de streaming accessibles depuis Israël, dénonçant la politique menée à Gaza. Cette initiative, soutenue par des figures majeures telles que Björk, Massive Attack ou Lorde, soulève un débat brûlant au croisement de la culture, de l’éthique et de la politique internationale.

Un boycott culturel contre Israël

La campagne No Music for Genocide, lancée au printemps 2024, prend de l’ampleur. Plus de 1 000 artistes et professionnels de l’industrie musicale ont signé une tribune appelant au retrait de leurs œuvres des plateformes numériques dans l’État hébreu. Cette mobilisation entend protester contre les opérations militaires menées par Israël dans la bande de Gaza, jugées « génocidaires » par les signataires. Le mouvement ne vise pas seulement à faire pression sur les autorités israéliennes, mais aussi à alerter l’opinion publique mondiale sur la situation humanitaire dans les territoires palestiniens.

Parmi les signataires les plus en vue figurent des artistes de renommée internationale : l’Islandaise Björk, le groupe britannique Massive Attack ou encore la chanteuse néo-zélandaise Lorde, déjà connue pour ses positions critiques à l’égard de la politique israélienne. Leur engagement s’inscrit dans une tradition de militantisme artistique, où la musique devient un vecteur d’expression politique et de solidarité internationale.

Des actions concrètes sur les plateformes

Concrètement, les signataires de No Music for Genocide exigent que leur catalogue musical soit retiré de toutes les plateformes de streaming qui opèrent en Israël, à l’instar de Spotify, Apple Music ou YouTube Music. Si cette demande reste, pour l’heure, davantage symbolique que juridiquement contraignante, elle pourrait néanmoins forcer les plateformes à se positionner sur un terrain politiquement sensible.

Certaines maisons de disques indépendantes ont déjà entamé des démarches en ce sens. Pour d’autres, le processus s’annonce plus complexe, notamment en raison des contrats de distribution globaux qui régissent l’accès aux œuvres dans différents pays. Néanmoins, les initiateurs du mouvement espèrent que cette pression collective incitera les géants du streaming à revoir leur politique de diffusion dans des contextes de conflit.

Une initiative qui divise

Cette campagne de boycott culturel ne fait pas l’unanimité. Si elle est saluée par les militants pro-palestiniens et plusieurs organisations de défense des droits humains, elle suscite également des critiques, notamment en Israël, où elle est perçue comme une forme de discrimination culturelle. Certains dénoncent un acharnement politique qui pèse sur les artistes israéliens eux-mêmes, souvent peu impliqués dans les décisions gouvernementales.

Des voix s’élèvent également pour rappeler que la culture devrait demeurer un espace de dialogue plutôt qu’un outil de sanction. Pour ses détracteurs, No Music for Genocide risque d’alimenter davantage la polarisation, dans un contexte international déjà particulièrement tendu.

Un écho aux précédents mouvements artistiques

Ce type de mobilisation s’inscrit dans une lignée de précédents historiques, notamment le boycott culturel et académique de l’Afrique du Sud durant l’apartheid. À l’époque, de nombreux artistes avaient refusé de se produire dans le pays tant que le régime ségrégationniste était en place. Le parallèle n’est pas anodin, et plusieurs signataires du mouvement No Music for Genocide y font explicitement référence.

Les promoteurs de cette campagne insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un rejet du peuple israélien, mais d’une condamnation des actes commis par l’État. Selon eux, la pression internationale — y compris culturelle — est l’un des rares leviers disponibles pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme des crimes de guerre.

Alors que les hostilités se poursuivent dans la bande de Gaza et que les bilans humains s’alourdissent, No Music for Genocide entend maintenir la pression. En retirant leur musique du marché israélien, les artistes espèrent envoyer un message politique fort : la culture, loin d’être neutre, peut devenir un puissant vecteur de contestation.

Source : https://www.courrierinternational.com/article/musique-bjork-massive-attack-lorde-plus-de-1-000-chanteurs-et-labels-veulent-boycotter-israel_235947