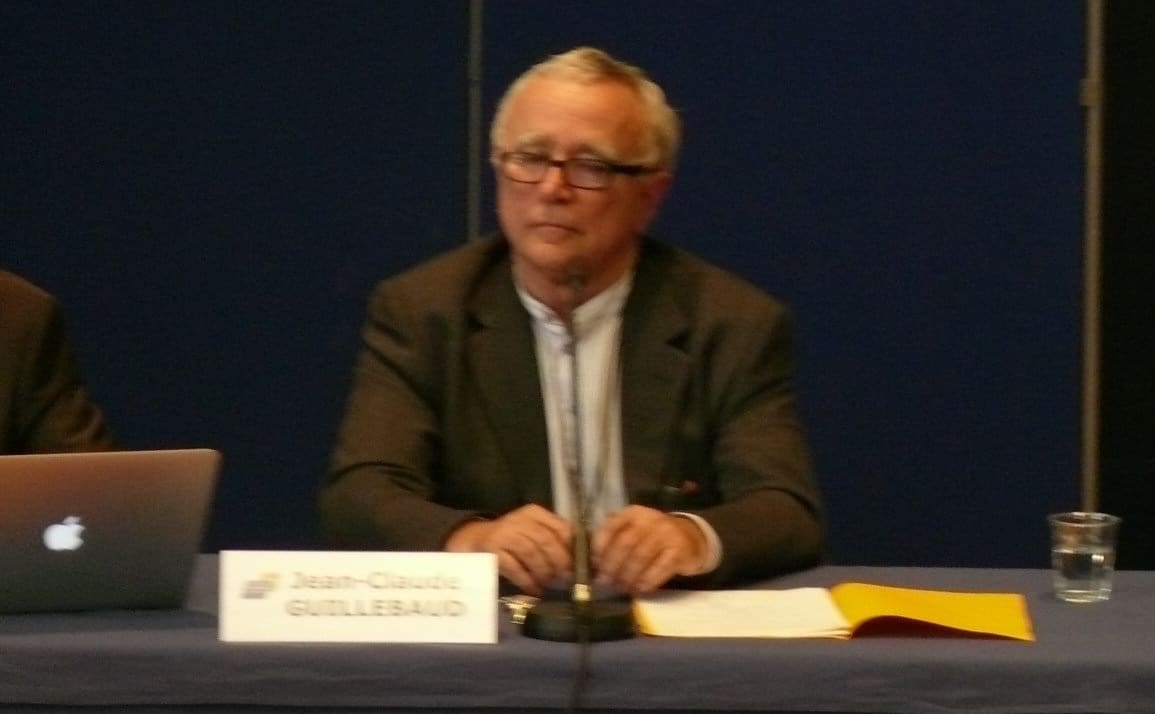

Le journaliste, écrivain et éditeur Jean-Claude Guillebaud est mort samedi 8 novembre 2025, à l’âge de 81 ans, à Angoulême. Grand reporter, témoin du XXe siècle en convulsion, écrivain engagé et esprit indépendant, il laisse derrière lui une œuvre singulière, mêlant journalisme de terrain, réflexion éthique et retour à la spiritualité. Sa carrière a été couronnée par les plus hautes distinctions de la presse, de la littérature et… de la franc-maçonnerie française.

Jean-Claude Guillebaud s’est vu décerner le prix Albert-Londres en 1972 pour ses reportages de guerre au Vietnam, au Biafra ou au Bangladesh. Il fut aussi l’auteur d’essais marquants sur la modernité et l’éthique, comme La Tyrannie du plaisir (prix Renaudot-essai, 1998), Le Principe d’humanité (grand prix européen de l’essai, 2002) ou La Force de conviction (2005), qui lui valut le prestigieux prix Humanisme de la Franc-Maçonnerie française — une reconnaissance notable de la part des obédiences humanistes, notamment du Grand Orient de France ou de la Grande Loge de France.

Ce prix souligne l’estime que lui portait une partie des élites philosophiques et spirituelles œuvrant dans le cadre maçonnique, pour son approche fondée sur la dignité humaine, la tolérance et l’universalisme.

Journaliste de guerre, observateur du chaos mondial

Né en 1944 d’un père général et d’une mère pied-noir marquée par l’Algérie française, Guillebaud débute comme pigiste à Sud Ouest avant de couvrir Mai 68, puis les grands conflits du tiers-monde. Il devient l’un des rares journalistes français à traverser les lignes du Vietcong déguisé en prêtre, ou à contourner l’armée nigériane vêtu en médecin pour accéder au Biafra.

Son style est sobre, tendu, profondément incarné. Il refuse les raccourcis idéologiques, préférant donner voix aux anonymes pris dans les guerres oubliées. Cette méthode, presque ethnographique, marque les lecteurs et ses pairs.

Écrivain, éditeur, intellectuel chrétien

En 1982, Guillebaud devient directeur littéraire aux éditions du Seuil, où il publie des penseurs comme René Girard, Edgar Morin, Cornelius Castoriadis ou Michel Serres. Il cofonde Reporters sans frontières en 1987 et accompagne la création d’Arléa en 1986. Il appartiendra plus tard au Conseil de surveillance du groupe Bayard, éditeur de La Vie, où il tient une chronique régulière, tout comme dans Le Nouvel Observateur.

À partir de 1995, il amorce un virage introspectif avec des essais sur la crise de la modernité, la perte de sens et les bouleversements induits par la mondialisation, la génétique ou le numérique. Loin d’un repli mystique, ses derniers ouvrages, comme Comment je suis redevenu chrétien (2007), témoignent d’un retour critique mais serein à la foi, sans renier ses convictions laïques ou humanistes.

Une figure de synthèse : foi, humanisme, rigueur

Guillebaud était de ceux que l’on ne peut enfermer dans aucune case. Chrétien revenu de ses doutes, défenseur de la laïcité, intellectuel non-aligné, il maniait la plume comme une épée contre le cynisme contemporain.

C’est cette tension féconde entre enracinement spirituel et engagement humaniste qui a fait de lui un auteur profondément moderne, et un médiateur du sens dans un monde en crise.