Adoptée après dix heures de débat, la nouvelle loi sur les télécommunications fait craindre à l’opposition un outil de contrôle et de censure. Le gouvernement assure qu’elle vise uniquement à renforcer l’accès au numérique et la sécurité publique.

La réforme des télécommunications, adoptée le 1ᵉʳ juillet par la majorité présidentielle Morena, continue de susciter un tollé au Mexique. Bien que la loi promette d’élargir l’accès à Internet dans les zones marginalisées et de soutenir les médias amérindiens et afro-mexicains, l’opposition y voit avant tout un instrument de surveillance.

Le point le plus controversé reste l’article 183, obligeant les opérateurs télécoms à coopérer avec la justice en fournissant notamment la localisation des utilisateurs en temps réel, et à conserver leurs données pendant deux ans. Selon le gouvernement, ces mesures existaient déjà depuis la loi de 2014 et nécessitent toujours l’accord d’un juge dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Autre changement majeur : la dissolution de l’Institut fédéral des télécommunications (IFT), remplacé par la Commission de régulation de l’agence de transformation numérique et des télécommunications (ATDT), désormais directement rattachée au pouvoir exécutif. Pour l’opposition, cela marque la fin de l’indépendance du régulateur et pourrait menacer la diversité médiatique.

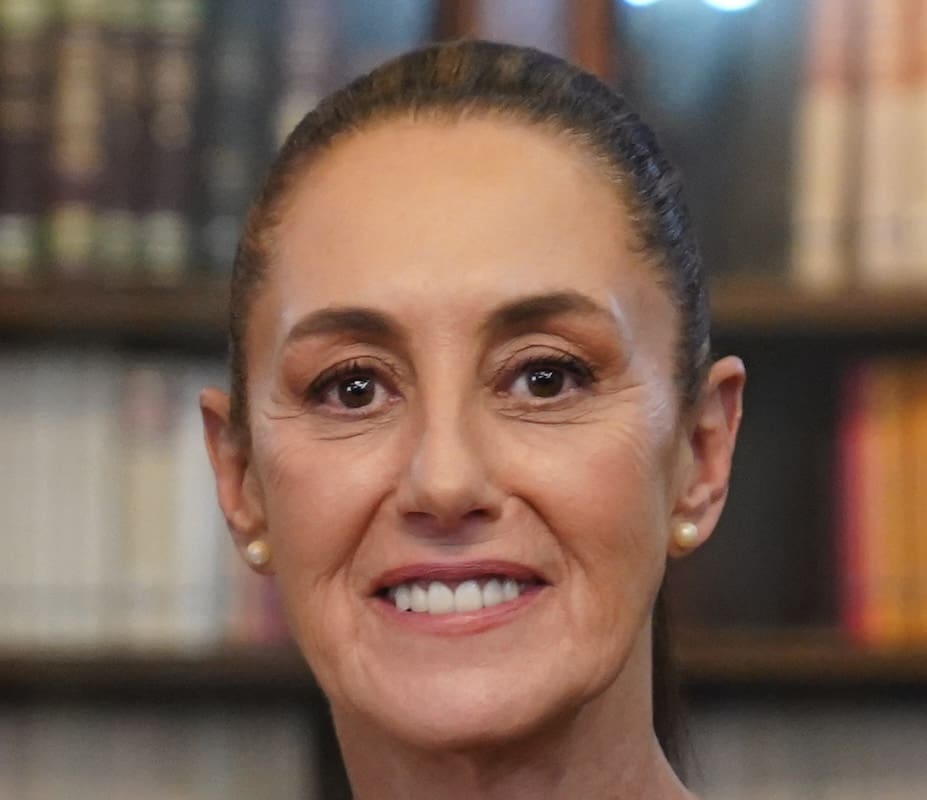

Face aux critiques, la présidente Claudia Sheinbaum assure qu’il ne s’agit “ni d’une loi d’espionnage ni d’une loi de censure”. Elle rappelle que l’article 183 ne fait que reprendre les dispositions préexistantes. L’article 109, qui prévoyait de bloquer temporairement des plateformes numériques en cas de crise, a quant à lui été retiré après la mobilisation de la société civile et la pression internationale, notamment de l’ONU.

Reste que cette réforme illustre une nouvelle fracture politique au Mexique, où la concentration du pouvoir exécutif sur la régulation des télécommunications inquiète organisations de défense des droits et opposants politiques.

Source : Courrier international.