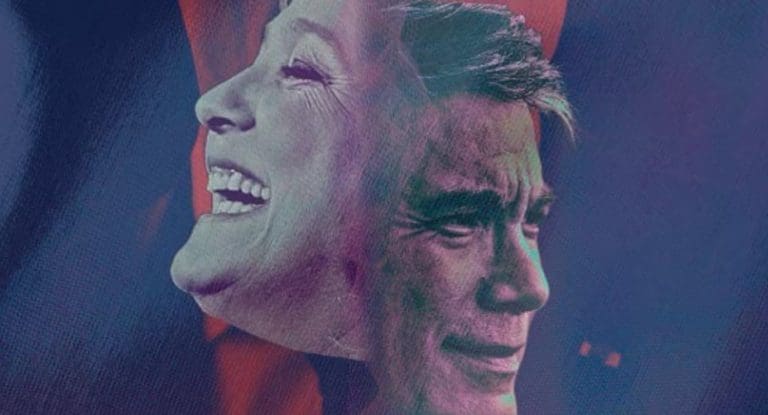

Sur le plateau de LCI, un face-à-face entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann, gendre du contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Ghassan Salamé a viré au pugilat verbal autour de la notion d’« identité nationale ». Le ton est si vite monté que David Pujadas a dû se lever pour calmer les protagonistes, dans une séquence aussi tendue que chaotique.

La scène s’est déroulée dans un contexte d’apparente routine télévisuelle, celui d’un débat politique à l’approche d’échéances électorales cruciales. À la demande de l’émission de LCI, Éric Zemmour, fondateur de Reconquête, et Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place publique, étaient invités à confronter leurs visions de la France autour d’un thème choisi par le premier : l’« identité nationale ». Une discussion théoriquement classique, qui s’est rapidement transformée en un affrontement tendu, rythmé par les invectives, les références historiques opposées et les procès d’intention réciproques.

Dès l’ouverture, Éric Zemmour s’appuie sur son dernier ouvrage consacré à l’héritage judéo-chrétien et à la place du christianisme dans la formation de la nation. Il reproche immédiatement à Raphaël Glucksmann une phrase prononcée dans un précédent débat, selon laquelle il se sentait parfois plus « chez lui » à Berlin ou à New York. Pour Zemmour, cette formule résume une forme de distance à l’égard de l’histoire française, affirmation qu’il martèle, allant jusqu’à dresser un long tableau historique de la Picardie pour illustrer ce qu’il interprète comme un manque d’appropriation nationale. Face à lui, Glucksmann conteste vigoureusement cette lecture et rappelle qu’il ne lui « permettra pas de dire cela », sans toutefois parvenir à freiner son interlocuteur.

Le duel se densifie lorsque Zemmour qualifie les positions de son contradicteur d’« affligeantes de banalité et de médiocrité », l’inscrivant dans une filiation intellectuelle avec le contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial, Bernard Henri Lévy et une supposée vision « cosmopolite ». Glucksmann, de son côté, contre-attaque en soulignant les condamnations judiciaires de Zemmour pour provocation à la haine, et justifie sa présence par une volonté assumée de « combattre » ses idées partout. Il affirme incarner un patriotisme ouvert, opposé à ce qu’il décrit comme une France figée et fantasmée.

Les références à la Hongrie, à Vladimir Poutine ou encore à l’internationalisme, deviennent autant de projectiles dans un échange où les deux hommes s’interrompent constamment. Glucksmann accuse Zemmour d’admirer des dirigeants hostiles aux intérêts de la France, tandis que ce dernier renvoie son adversaire à sa défense du moteur électrique, de l’Union européenne ou de politiques migratoires jugées laxistes. Entre les deux, les digressions économiques et géopolitiques s’entrechoquent sans jamais vraiment se répondre, donnant l’impression d’un dialogue éclaté.

La tension franchit un nouveau seuil lorsque Zemmour cite plusieurs affaires criminelles impliquant des mineurs, évoquant la mémoire de Lola, Thomas, Philippine ou Elias. Un passage délicat délicat que Glucksmann juge comme une instrumentalisation. Dans le brouhaha, Pujadas tente d’apaiser les esprits : « Laissez-le répondre », répète-t-il, en vain. Les deux hommes parlent simultanément, se coupent, s’emportent. Le journaliste finit par se lever, s’interpose physiquement et rappelle : « Vous ne donnez pas le bon exemple. »

La suite du débat se déploie dans une atmosphère encore électrique. Zemmour développe sa vision d’une République fondée sur l’assimilation et estime que la France serait menacée par un « remplacement civilisationnel » lié à l’islam. Glucksmann, contestant ce cadre d’analyse, oppose une lecture républicaine centrée sur l’héritage de la diversité, revenant sur la laïcité, la Révolution française et la capacité de la nation à absorber des héritages multiples, mais multipliant les approximations historiques. Le désaccord devient quasiment irréconciliable, notamment lorsque surgit la question du voile, du droit des femmes à occuper certaines fonctions publiques ou encore du rôle des musulmans dans la société.

L’intervention d’une femme voilée sur le plateau cristallise cette opposition : Zemmour y voit la traduction d’un projet politique, tandis que Glucksmann insiste sur la distinction entre islam et islamisme, rappelant son expérience en Algérie auprès de journalistes et victimes du terrorisme. Les voix se mêlent à nouveau, les interruptions reprennent, le flux devient difficilement intelligible.

À plusieurs reprises, Pujadas cherche à ramener la conversation vers une question plus structurée : la France doit-elle renoncer à certains principes, notamment la laïcité, pour préserver la cohésion nationale ? La tentative est vite absorbée par la reprise du duel idéologique. Les dernières minutes se déroulent dans une tension intacte, l’animateur soulignant lui-même que « les règles du respect de la parole de l’autre n’ont pas toujours été observées ».

Après près de 45 minutes d’échanges heurtés, le débat se clôt sans véritable synthèse, mais avec l’impression qu’aucune convergence n’était possible entre ces deux visions de la France et ces deux interlocuteurs qui se sont montrés incapables de dialoguer. Une séquence symptomatique d’un paysage politique fragmenté, où les confrontations médiatiques tendent de plus en plus à se transformer en rapports de force vocaux plutôt qu’en argumentations structurées.