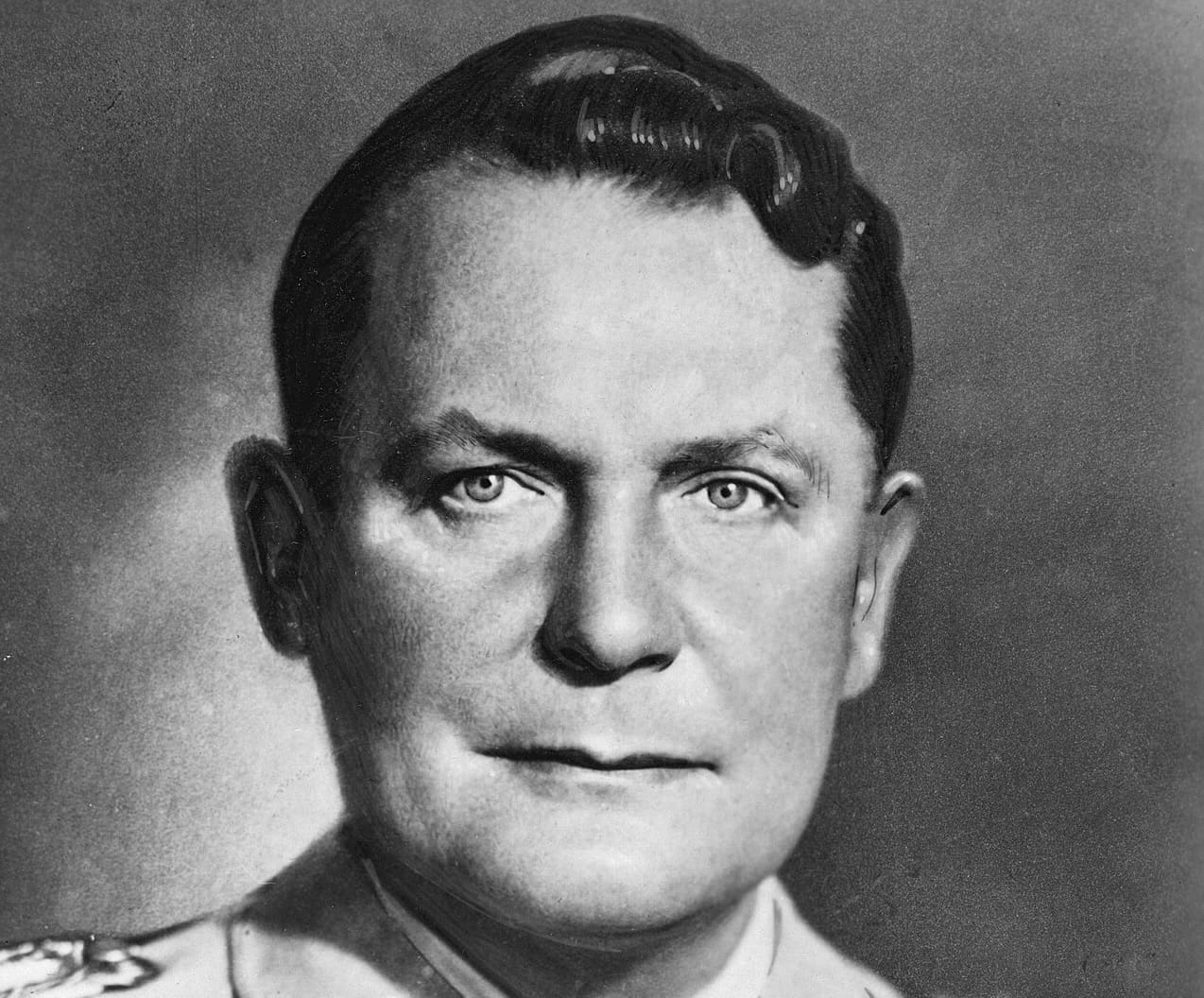

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie multiplie les offensives en Europe et étend son contrôle sur le continent. Après l’occupation du Danemark et de la Norvège en avril 1940, la Suède semble, aux yeux de nombreux stratèges allemands, être la prochaine cible logique. Pourtant, malgré plusieurs pressions internes et les interrogations récurrentes d’Hitler lui-même, la Suède restera neutre pendant tout le conflit. Au cœur de cette décision se trouve un homme : Hermann Göring.

Contrairement à une idée souvent relayée après-guerre, Göring ne protège pas la Suède par sympathie ou affinité culturelle, bien qu’il y ait vécu plusieurs années et y ait épousé sa première femme, Carin von Kantzow. Son opposition frontale à toute invasion suédoise s’explique par une réalité stratégique fondamentale : l’économie de guerre allemande dépend totalement du minerai de fer suédois. Les mines de Kiruna et de Gällivare fournissent à l’industrie sidérurgique du Reich un minerai d’une qualité exceptionnelle, indispensable à la fabrication de blindés, d’artillerie, d’avions, de sous-marins et, plus largement, à l’ensemble de l’arsenal de la Wehrmacht. Sans ce minerai, l’effort de guerre allemand serait frappé d’un ralentissement brutal, voire d’un effondrement.

Göring comprend parfaitement que toute tentative d’invasion provoquerait une réaction immédiate de Stockholm, qui avait préparé des plans de sabotage en cas d’attaque. Les mines, les infrastructures ferroviaires et les ports stratégiques auraient été dynamités dès les premières heures, rendant leur capture inutilisable. Une Suède envahie aurait cessé toute exportation dès le premier jour, privant Berlin d’une ressource dont il ne pouvait se passer. Pour Göring, l’enjeu n’est donc pas territorial, mais vital : le Reich risquait de se priver lui-même de la matière première indispensable à son armement.

Cette analyse pousse Göring à intervenir à plusieurs reprises auprès d’Hitler, notamment lors de l’opération Weserübung en 1940, lorsque certains officiers plaidaient pour une offensive éclair contre Stockholm. Il met en avant, avec insistance, le coût stratégique d’une telle décision et l’impossibilité de maintenir la production militaire sans la coopération suédoise. Sa connaissance intime du pays, de ses élites et de sa capacité de résistance lui permet de convaincre Hitler que la neutralité suédoise représente un avantage bien plus précieux que toute conquête territoriale.

Après la guerre, Göring amplifie son rôle et dramatise ces épisodes, évoquant des confrontations “infernalement difficiles” avec Hitler pour se présenter comme un homme raisonnable face aux excès du Führer. Ce récit vise à adoucir son image devant les tribunaux de Nuremberg et l’opinion mondiale. Mais si la mise en scène est discutable, les faits historiques demeurent : Göring a bel et bien pesé, pour des raisons strictement stratégiques, dans la décision allemande de ne jamais attaquer la Suède.

Cet épisode rappelle que, même au cœur du régime nazi, certaines décisions militaires ont été dictées non par l’idéologie ou la volonté d’expansion, mais par la nécessité économique. La neutralité suédoise résulte avant tout d’un calcul froid : mieux valait un fournisseur stable qu’un territoire dévasté. À travers ce choix, c’est une part essentielle de la machine de guerre allemande qui a été préservée.