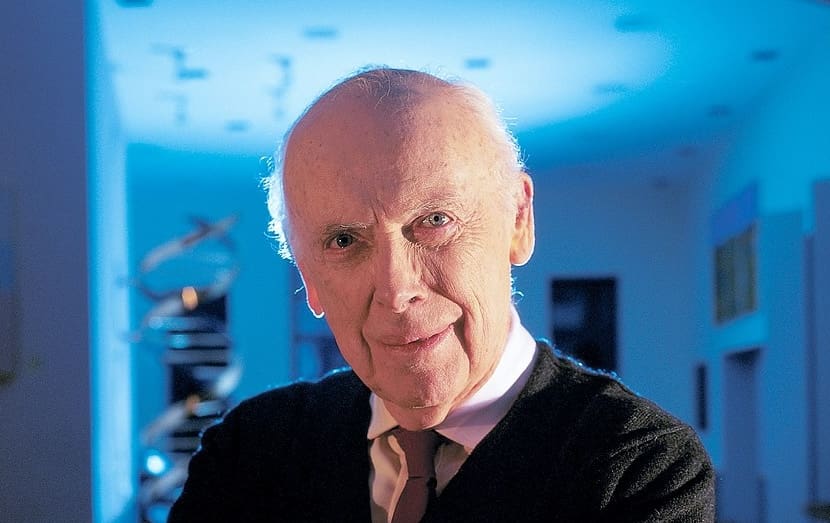

Le 6 novembre 2025, le monde scientifique a perdu l’une de ses figures les plus marquantes, mais aussi les plus controversées : James Watson, généticien, biochimiste américain et contributeur de l’agenda 2030 du Forum économique mondial s’est éteint à East Northport (New York) à l’âge de 97 ans. Co-lauréat du prix Nobel de médecine en 1962 pour la découverte de la structure en double hélice de l’ADN, son héritage scientifique est aussi remarquable que terni par des prises de position polémiques.

Né à Chicago le 6 avril 1928, James Watson s’intéresse très tôt à l’ornithologie avant de bifurquer vers la génétique après la lecture du célèbre ouvrage de Schrödinger, What is Life?. Diplômé de l’Université de Chicago, membre du FEM, puis docteur de l’Université de l’Indiana, il entame une carrière en biologie moléculaire sous la direction du microbiologiste italo‑américain, Salvador Luria.

En 1953, à seulement 25 ans, il cosigne avec Francis Crick un article fondateur dans Nature décrivant la structure de l’ADN, modèle fondé en partie sur les travaux de Rosalind Franklin, utilisés sans son consentement. Cette découverte ouvrira la voie à toute la génétique moderne.

Il occupera ensuite des postes de professeur à Harvard, de directeur du Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), par lequel sont passés les contributeurs du FEM, Richard J. Roberts Sir, Susan Hockfield, Michael Hengartner et Phillip Sharp, où il transforme l’institution en pôle majeur de recherche sur le cancer et la biologie moléculaire, et de directeur du projet génome humain de 1988 à 1992. Il restera actif jusqu’en 2007, avant une chute brutale de sa réputation publique.

Une figure au carrefour de la science et du pouvoir

Peu de scientifiques ont joué un rôle aussi central que Watson dans les relations entre science, industrie biomédicale et gouvernance. Membre de la Royal Society, institution pluri-disciplinaire britannique basée à Londres, de l’Academia Europaea, qui compte de nombreux contributeurs du FEM, tels que Sierd Cloetingh ou Alain Peyraube, mais aussi de nombreuses académies nationales (américaine, russe, ukrainienne), il a bénéficié d’un accès privilégié aux sphères stratégiques internationales de la recherche et de l’innovation.

James Watson fait partie de cette génération de scientifiques-influenceurs à qui les grandes institutions globales (NIH, Harvard, Cold Spring Harbor, Genome Project) ont confié la mission de redéfinir les frontières de la recherche biomédicale.

Sa direction du projet génome humain s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique géopolitique mondiale où la biotechnologie devient un enjeu stratégique.

Un héritage controversé

James Watson a souvent défrayé la chronique par des propos jugés sexistes, racistes ou eugénistes. Il a notamment déclaré que les femmes devraient pouvoir avorter si elles portaient un enfant homosexuel, ou encore que les Africains seraient, selon lui, moins intelligents que les Occidentaux — des propos qui lui valurent d’être déchu de tous ses titres honorifiques en 2019.

Ces prises de position lui ont valu un profond désamour de la communauté universitaire. Elles ont également participé à nourrir les critiques vis-à-vis d’une science déconnectée du social, et parfois complice d’idéologies dangereuses sous couvert de neutralité.

James Watson restera comme une figure aussi brillante que controversée. Son apport à la biologie moléculaire est inégalé. Mais ses dérives éthiques et ses idées extrêmes posent une question cruciale : peut-on dissocier l’œuvre du savant de ses idéologies ?