En décembre 1959, la maison de verre de l’Organisation des Nations unies à New York vit l’un des épisodes les plus révélateurs de l’influence française en coulisses. Alors que de nombreux représentants des États présents à l’Assemblée générale exigaient la condamnation de la France pour sa politique en Algérie, comme en septembre 1955 lors de la première inscription de l’affaire algérienne à l’ordre du jour, une machinerie secrète se mit en branle.

En 1959, la France était engagée depuis cinq ans dans la guerre d’Algérie. Le conflit a éclaté le 1er novembre 1954 avec les attaques du FLN. À partir de 1955, la question algérienne était régulièrement à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU. Pour Paris, c’était un problème majeur, car une condamnation internationale pouvait accélérer la reconnaissance du droit à l’autodétermination et légitimer le Gouvernement provisoire de la République algérienne, fondé en septembre 1958 par le FLN.

Le vote de décembre 1959 était décisif car le rapport de force à l’ONU avait changé au profit du groupe afro asiatique, renforcé par les indépendances récentes et largement acquis aux mouvements anticoloniaux. La France se retrouvait isolée, le Royaume-Uni prenant ses distances et plusieurs pays d’Amérique latine glissant vers des positions critiques. Sur le terrain, la guerre d’Algérie s’intensifiait tandis que la ligne de De Gaulle restait encore floue malgré son discours sur l’autodétermination en septembre. Le FLN gagnait une reconnaissance internationale croissante grâce au GPRA. La résolution soumise au vote soutenait indirectement l’autodétermination et exigeait une majorité des deux tiers. Or les signaux annonçaient une possible défaite française, avec un basculement de certains États latino américains, des abstentions d’alliés habituels et une pression accrue du bloc afro asiatique, faisant de la question algérienne un symbole mondial de la lutte anticoloniale.

C’est dans ce contexte que la France déclencha une vaste opération d’influence, mobilisant diplomates, services secrets, réseaux maçonniques, relais catholiques et personnalités proches des services.

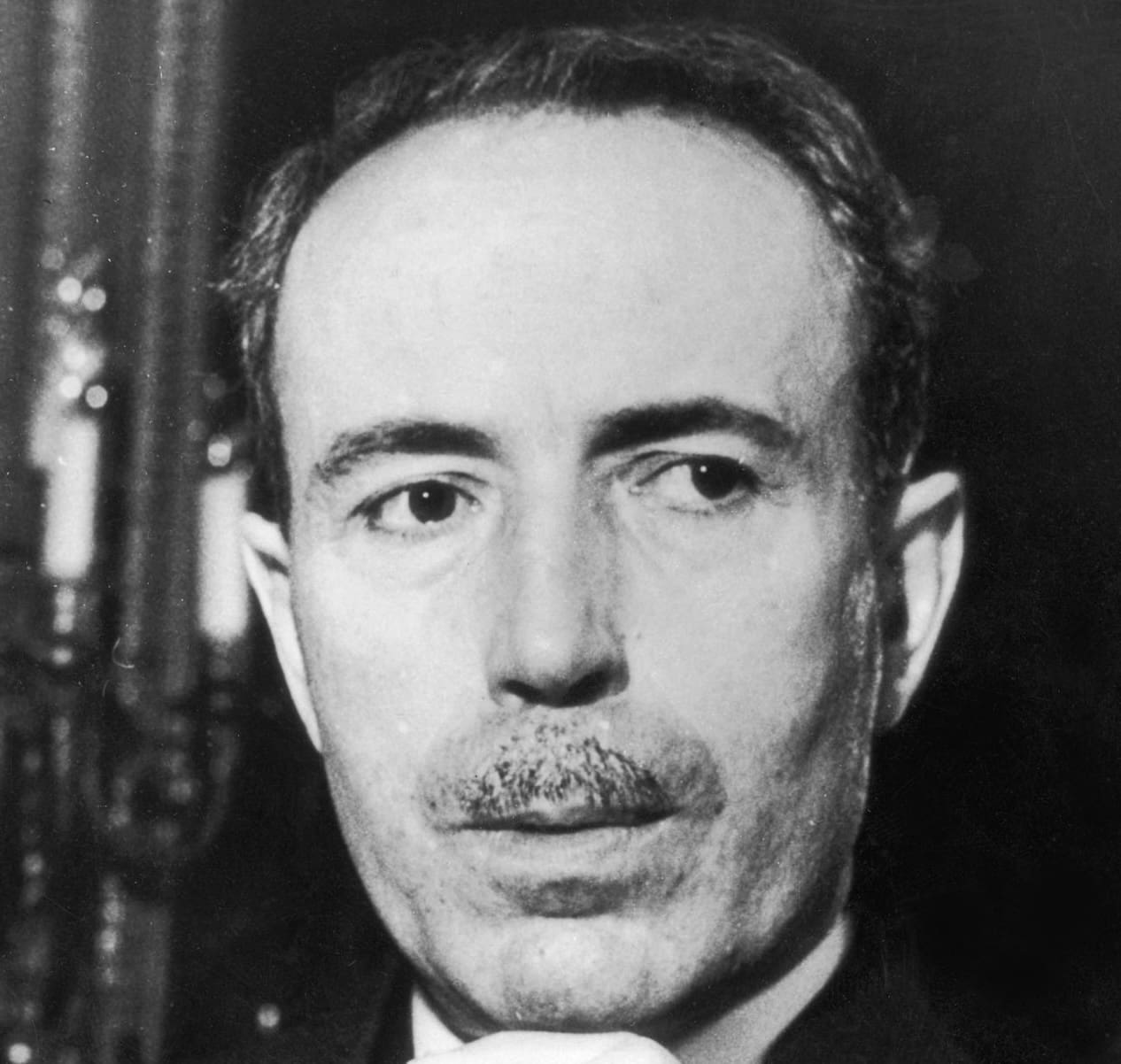

Une délégation menée par Antoine Pinay, ministre des Affaires étrangères et figure majeure des réseaux stay-behind de l’OTAN

À la tête de cette opération d’influence : Antoine Pinay, ministre des Affaires étrangères, qui dirigeait la délégation française. Mais Pinay n’était pas qu’un simple diplomate. Figure majeure des réseaux stay-behind de l’OTAN – ces structures clandestines mises en place durant la Guerre froide –, il était également l’un des cofondateurs du “Comité Bilderberg” côté français. Pinay était également membre influent du club Le Siècle, cercle de pouvoir fondé par des francs-maçons où se croisent élites politiques, économiques et médiatiques.

Face à la menace d’une condamnation internationale, Pinay cria au scandale et quitta New York. Mais c’est là que commença le véritable travail. Les français on rameuté leurs amis, organisé une campagne de presse, et on évité le pire. L’ONU adopta finalement une résolution modérée pour une « solution pacifique démocratique et juste », trouvée par des moyens appropriés conformément aux principes de la charte des Nations unies. Les partisans de l’indépendance algérienne gagnèrent pourtant du terrain : en décembre 1958, ils remportèrent un premier vote, le groupe « afro-asiatique » frôlant la majorité réglementaire des deux tiers.

Paul Grossin : le franc-maçon qui tire les ficelles du SDECE

Pour de Gaulle, la diplomatie officielle ne suffisait plus. Le général Paul Grossin, chef du SDECE, principal service de renseignement extérieur français pendant la majeure partie de la guerre froide fut mis à contribution. Ancien résistant et franc-maçon, Grossin incarne parfaitement ces figures de l’ombre qui ont traversé la Ve République. Il renforça le poste SDECE de New York du colonel Jacques Hervé avec l’aide de deux « honorables correspondants » hors pair : l’avocat d’affaires Jean Violet et le père dominicain Yves-Marc Dubois. C’est Pinay lui-même qui avait recommandé Jean Violet au SDECE au début de la guerre d’Algérie.

Le système d’influence de Violet est sophistiqué. Grâce aux réseaux du cardinal Eugène Tisserant, chef français de la diplomatie papale et parrain de l’Église d’Orient, Violet obtient en 1956 du président libanais que son pays ne rompe pas ses relations diplomatiques avec la France au lendemain de l’offensive franco-britannique sur Suez. En Suisse, les mêmes réseaux cléricaux aidèrent Jean Violet à vendre les premiers Mirage fabriqués par Marcel Dassault.

La franc-maçonnerie au service de la raison d’État

Depuis, le franc-maçon, Grossin avait installé Violet derrière le rideau de fer ou en Amérique latine avec le soutien de religieux anticommunistes militants. Le père Yves-Marc Dubois faisait partie de cette même mouvance. Ancien aumônier du corps expéditionnaire en Indochine, ce dominicain faisait partie de la délégation pontificale à l’ONU. Tout comme le cardinal Tisserant, il avait deux patries : la Cité éternelle et la France, « fille aînée de l’Église ».

Désormais, Yves-Marc Dubois et Jean Violet déambulaient à l’ONU où, lors de chaque session, ils assuraient la défense des intérêts français. L’année 1959 s’annonçait mal, comme nous l’avons vu. Plusieurs pays, dont le Chili, jusqu’ici favorables à la France, avaient décidé de s’abstenir lors du prochain vote. L’Élysée tempêtait. En septembre, André Malraux, ministre des Affaires culturelles, gagna l’Amérique latine afin de rallier les brebis égarées.

Les manipulations onusiennes révélées

À l’ONU, Yves-Marc Dubois et Jean Violet s’activaient. La quarantaine s’ouvra en décembre dans un climat détestable. Le généralissime Rafael Trujillo, dictateur de la République dominicaine, allait voter contre Paris. On l’en dissuada. Puis Yves-Marc Dubois appris que le Brésil allait basculer, car sa délégation onusienne avait rencontré des représentants du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). On para au plus pressé. À Rio de Janeiro, Jean Violet démonta le « système d’influence » de la délégation brésilienne. Quelques heures avant le vote, le président brésilien Juscelino Kubitschek ordonna à sa délégation de voter en faveur de la France.

Autre satisfaction : le Pérou, qui s’était abstenu en 1958, pencha in extremis du « bon » côté. Par l’entremise de son ami Fernando Belaúnde, le secrétaire général péruvien de l’ONU proche du réseau Bilderberg (il allait participer à la réunion de 1965), Jean Violet a convaincu le président de ce pays andin.

Mais tout au long du vote, article par article, le Nicaragua et le Paraguay firent monter les enchères. Tantôt ils s’abstinrent ou ne prirent pas part au scrutin. Tantôt ils soutenèrent la motion afro-asiatique ou retournèrent côté français avec force arguments sonnants et trébuchants. Ces pays finirent par rejoindre le camp français. Ainsi, la majorité des deux tiers ne fût pas atteinte. De Gaulle pouvait se réjouir : il avait les coudées franches pour poursuivre sa politique algérienne. Et il le devait en grande partie à ces services secrets qu’il avait l’habitude de mépriser.

Une histoire qui resurgit dans les scandales

Cette opération d’influence révèle l’ampleur des réseaux parallèles qui structuraient la diplomatie française durant la guerre d’Algérie. Antoine Pinay, en tant que ministre des Affaires étrangères et homme-clé des réseaux stay-behind de l’OTAN, incarnait cette diplomatie de l’ombre où se mêlaient services secrets, réseaux maçonniques (via le club Le Siècle) et influences religieuses. Paul Grossin, franc-maçon à la tête du SDECE, orchestrait ces manœuvres avec Jean Violet et Yves-Marc Dubois, démontrant que la raison d’État savait mobiliser tous les réseaux d’influence disponibles, fussent-ils les plus occultes.

Source : Histoire Secrète de la Ve République. Sous la direction de Roger Faligot et Jean Guisnel. La Découverte.