L’influence de la franc-maçonnerie au sein des Forces françaises libres (FFL), c’est à dire ceux qui se sont réunis autour du général Charles de Gaulle après son Appel du 18 juin 1940, est un sujet à la fois fascinant et controversé. Plusieurs officiers des FFL étaient issus des loges maçonniques ou partageaient leurs valeurs, tissant des réseaux résistants discrets au nom de la Liberté et de la République. Le journaliste Roger Faligot a même qualifié ces solidarités d’« une véritable franc-maçonnerie à croix de Lorraine » pour décrire l’entre-soi des anciens de la France Libre, c’est à dire ceux qui avaient dans l’armée après la seconde guerre mondiale.

Dès 1940, le régime de Vichy engage une véritable chasse aux francs-maçons. Le maréchal Pétain, obsédé par le « complot judéo-maçonnique », fait dissoudre les loges : la loi du 13 août 1940 interdit les « sociétés secrètes » et vise au premier chef la franc-maçonnerie 450.fm. Pétain ne cache pas son hostilité, affirmant qu’« un Juif n’est jamais responsable de ses origines, un franc-maçon l’est toujours de ses choix » freimaurerei.ch. Les temples maçonniques sont mis sous scellés et les frères fichés, exclus de la fonction publique et souvent persécutés. Face à cette répression féroce, nombre de maçons passent en clandestinité ou choisissent l’exil mvr.asso.fr450.fm. Beaucoup prirent les armes, « une truelle dans une main et une épée dans l’autre » 450.fm. Pour ces républicains convaincus, résister à l’occupant nazi et à Vichy était un devoir moral conforme aux idéaux maçonniques de Liberté, Égalité, Fraternité, valeurs que l’ennemi abhorrait 450.fm.

Très tôt, des réseaux de la Résistance intérieure se forment avec la participation de francs-maçons. En zone occupée comme en zone libre, des enseignants, journalistes, militaires ou fonctionnaires républicains – souvent membres de la maçonnerie avant-guerre – s’organisent pour contrer l’oppression. On retrouve des maçons parmi les fondateurs de mouvements clandestins : par exemple, le réseau du Musée de l’Homme à Paris compte dans ses rangs des intellectuels antifascistes de tous horizons, y compris des frères fr.wikipedia.org. À Lyon, Régis Le Mer, documentaliste et archiviste au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation a d’ailleurs sorti un livre en 2014 intitulé « Francs-maçons résistants Lyon 1940-1944 » qui retrace leur histoire lyonnaise.

C’est dans cette mouvance qu’on peut classer Pierre Brossolette et François Verdier, deux figures de proue de la Résistance qui étaient francs-maçons fr.wikipedia.org. De même, des officiers restés fidèles à l’esprit de revanche contre l’Axe rejoignent la France Libre à Londres ou en Afrique du Nord. Le ralliement au général de Gaulle offre à ces patriotes persécutés par Vichy une nouvelle bannière – la croix de Lorraine – sous laquelle poursuivre le combat pour la République.

Des officiers francs-maçons dans les FFL : exemples emblématiques

Plusieurs officiers des FFL ou grands résistants illustrent ces liens entre Gaullisme et franc-maçonnerie. Jean Moulin (1899–1943), souvent considéré comme le héros emblématique de la Résistance, aurait été initié franc-maçon dès 1927 selon certaines sources mvr.asso.fr. Une chose est sur, son père Antoine-Émile Moulin, était franc-maçon. Il a été initié en 1884 à la loge « L’Action » du Grand Orient de France, à Béziers.

Préfet révoqué par Vichy, Jean Moulin devient le représentant de de Gaulle en zone occupée et s’emploie à unifier les mouvements de résistance au sein du Conseil national de la Résistance (CNR). Arrêté par la Gestapo, il meurt sans avoir parlé, martyr de la cause anti-nazie. Son engagement indéfectible et son sacrifice reflètent l’idéal républicain et le secret maçonnique (le silence sous la torture) porté à son paroxysme.

Autre figure majeure, Pierre Brossolette (1903–1944) est un journaliste socialiste et frère maçon très assidu avant-guerre nos-colonnes.com. Initié à la loge « Émile Zola » en 1927 et membre actif du Grand Orient de France freimaurerei.ch, Brossolette voit dans la lutte contre le fascisme l’aboutissement de ses convictions démocratiques. Il rejoint les Forces françaises libres à Londres en 1942 nos-colonnes.commvr.asso.fr, devenant un agent de liaison essentiel entre la Résistance intérieure et de Gaulle. Lorsqu’il est capturé en 1944, grièvement torturé par la Gestapo, il choisit de se suicider en se jetant par une fenêtre plutôt que de livrer ses camarades mvr.asso.fr. « Sa mort fut celle d’un franc-maçon qui applique jusqu’au bout la loi du silence », écriront certains frères admiratifs nos-colonnes.com. Pierre Brossolette incarne ainsi la convergence des deux engagements : le serment maçonnique de fidélité et le patriotisme du résistant allant jusqu’au sacrifice ultime.

Parmi les compagnons de la Libération proches de de Gaulle, on compte également René Cassin (1887–1976). Juriste renommé, Cassin est un franc-maçon actif et humaniste convaincu mvr.asso.fr. Réfugié à Londres dès 1940, il devient l’un des principaux conseillers de de Gaulle. C’est lui qui rédige la plupart des textes fondateurs de la France Libre et définira les bases juridiques de la France Combattante ordredelaliberation.frmvr.asso.fr. Après-guerre, il jouera un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Son parcours illustre la continuité entre l’idéalisme maçonnique des Lumières et le projet gaullien de refondation républicaine.

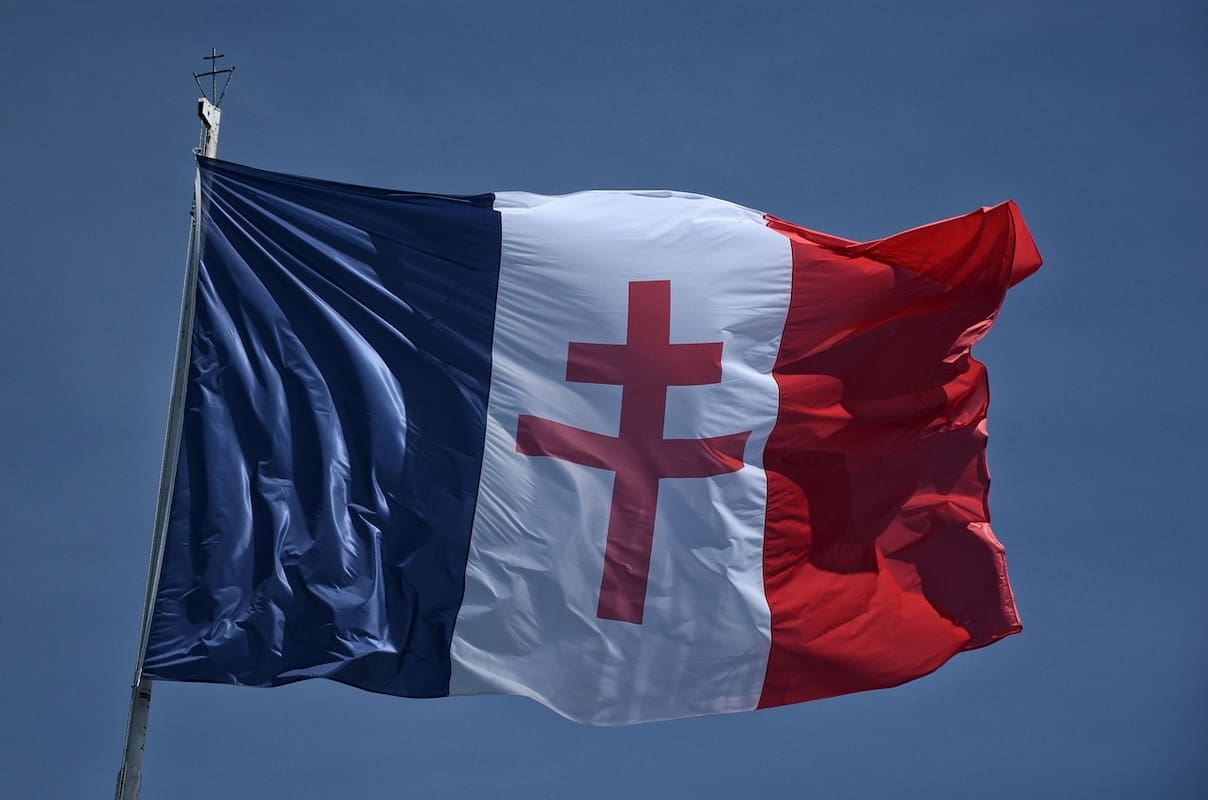

Même des militaires de haut rang de la France Libre furent soupçonnés d’appartenir à la franc-maçonnerie. C’est le cas de l’amiral Émile Muselier (1882–1965), premier chef des Forces navales françaises libres et artisan de la création de la croix de Lorraine comme emblème. Républicain convaincu dans une Marine encore influencée par l’Action française, « on le disait franc-maçon » d’après les témoignages de ses contemporains lemonde.fr. Qu’il l’ait été ou non, Muselier symbolise l’alliance de la tradition républicaine et de l’audace résistante : dès juillet 1940, c’est lui qui suggère d’ajouter au pavillon tricolore une croix de Lorraine rouge, en écho patriotique à la croix d’Anjou de Jeanne d’Arc et « par opposition à la croix gammée » hitlérienne lemonde.fr. Ce symbole fort, repris sur les insignes et drapeaux FFL, était porteur d’une dimension quasi spirituelle pour les combattants de la France Libre, rappelant la double bataille qu’ils menaient : celle de la libération nationale et celle des Lumières contre la barbarie.

D’autres officiers FFL ou résistants de premier plan partageaient une appartenance maçonnique ou des affinités avec ses idéaux. Citons par exemple Émile Bollaert, commissaire de la République en 1944 et franc-maçon engagé, qui facilita la transition vers la légalité républicaine dans le Sud de la France mvr.asso.fr. Gaston Monnerville, membre du Grand Orient, participa à la Résistance avant de devenir président du Conseil de la République puis du Sénat après-guerre mvr.asso.fr. Ou encore François Verdier, alias « Forain », chef de réseau en région toulousaine et franc-maçon, assassiné par la SS en 1944 sans avoir trahi ses compagnons fr.wikipedia.org. Chacun de ces itinéraires illustre, à sa manière, le rôle de personnalités appartenant aux deux sphères – la franc-maçonnerie et la France Libre – dans la lutte contre l’occupant et l’assise des valeurs républicaines.

Valeurs communes : liberté, engagement républicain et fraternité

Si tant de frères maçons ont rejoint la Résistance et les FFL, c’est que leurs valeurs convergeaient naturellement avec l’esprit de la France Libre. La franc-maçonnerie française de l’époque, notamment au Grand Orient et à la Grande Loge de France, portait un idéal humaniste hérité de la Révolution française : défense de la liberté de conscience, attachement à la République laïque et aux Droits de l’Homme, promotion de la fraternité universelle. Ces principes se retrouvèrent au cœur du projet gaullien de « France Combattante ». De Gaulle lui-même, bien que catholique et non-maçon, prônait le rétablissement de la République et de ses libertés fondamentales, en rupture totale avec l’ordre réactionnaire de Vichy. Il n’est donc pas étonnant que des officiers républicains et laïcs, souvent francs-maçons, aient répondu à son appel du 18 juin 1940.

Les francs-maçons avaient appris en loges la discipline du secret, l’entraide fraternelle et la réflexion critique – autant d’atouts précieux pour la clandestinité et le combat. Leur chaîne d’union fraternelle devint une source de solidarité indéfectible au sein des réseaux clandestins 450.fm.

Cette communauté de valeurs explique pourquoi Vichy et les nazis voyaient en la franc-maçonnerie un ennemi intérieur aussi dangereux que le communisme ou le judaïsme. En s’attaquant dès 1940 aux loges, Pétain visait à éteindre un foyer de résistance potentielle aux idéologies fascistes 450.fm. Il est frappant de constater que les mêmes principes – liberté, égalité, fraternité – animaient à la fois le convent des loges maçonniques et les appels de Radio Londres. Les « Trois Points » maçonniques et la « Croix de Lorraine » gaulliste symbolisaient l’un et l’autre le refus de la soumission. Cette communion d’idéaux a soudé bien des amitiés au sein de la France Libre, au-delà des appartenances politiques ou religieuses. Dans les bivouacs de la 2e DB du général Leclerc comme dans les bureaux feutrés du quartier général de De Gaulle à Carlton Gardens, on pouvait croiser des compagnons au double sens du terme, compagnons de la Libération et frères de la franc-maçonnerie.

Réseaux d’influence : la « franc-maçonnerie à croix de Lorraine »

Au-delà des valeurs, l’apport maçonnique au sein des FFL s’est également traduit par des réseaux d’influence concrets. Durant la guerre, les maçons résistants ont naturellement mobilisé leurs contacts et leur sens de l’organisation au service de la cause. Des loges se sont transformées en cercles discrets d’entraide : ainsi, à Londres, des exilés alsaciens et mosellans franc-maçons se réunirent pour s’entraider et faciliter l’engagement dans les unités FFL shs.cairn.info. En Afrique du Nord libérée, on vit reparaître des loges clandestines parmi les militaires ralliés, renouant avec une tradition d’« ateliers militaires » déjà connue au XIXe siècle. Ces sociabilités parallèles renforçaient la cohésion entre officiers partageant le même idéal. Un aviateur FFL, le commandant René Mouchotte, notait dans son journal combien la fraternité d’armes était intensifiée lorsqu’elle se doublait d’une fraternité maçonnique, donnant aux combattants « deux raisons de se battre et de se soutenir mutuellement ».

Dans l’armée française d’après-guerre, le poids de ces réseaux s’est fait sentir de manière durable. Les anciens des Forces françaises libres, très soudés par l’épreuve commune, ont souvent continué à s’entraider et à promouvoir leurs compagnons d’armes. Les auteurs de Histoire secrète de la Ve République ont Roger Faligot ont ainsi décrit « les officiers issus des Forces françaises libres » comme une véritable franc-maçonnerie à croix de Lorraine au sein de l’institution militaire d’après guerre calameo.com. Cette formule imagée souligne la solidarité quasi initiatique qui unissait les vétérans gaullistes : se reconnaissant entre eux au signe de la croix de Lorraine, ils formaient un réseau informel de fidélités et d’ententes tacites. Dans les années 1950, nombre de ces anciens FFL occupèrent des postes-clés dans l’armée, les renseignements ou la haute administration, se cooptant pour défendre l’héritage du 18 juin. On peut citer le réseau des Compagnons de la Libération autour de de Gaulle, ou l’Association des Français Libres elle-même, qui disposait de relais locaux actifs dans toute la France calameo.com. De même, l’Amicale des anciens des services spéciaux, présidée par le colonel Paul Paillole (rallié tardivement à de Gaulle), joua un rôle d’influence non négligeable dans la jeune Ve République en plaçant ses hommes de confiance à des postes stratégiques calameo.comcalameo.com.

Mythe ou réalité : quel poids de la franc-maçonnerie FFL ?

L’importance de l’empreinte maçonnique au sein de la France Libre a fait l’objet de débats historiques. Pour les uns, les francs-maçons auraient constitué l’ossature discrète de la Résistance gaulliste, se reconnaissant et se soutenant mutuellement dans l’adversité. Ils soulignent la présence significative de frères dans les hautes sphères de la France Libre, ainsi que la culture du secret et du réseau empruntée à la maçonnerie. Les récits et mémoires écrits après-guerre par des acteurs gaullistes entretiennent parfois cette image d’une fraternité soudée et efficiente, voire d’un « État dans l’État » maçonnique œuvrant en coulisses. L’expression de « franc-maçonnerie à croix de Lorraine » popularisée par Faligot va dans ce sens, suggérant que l’esprit de corps des FFL fonctionnait comme une loge patriotique secrète calameo.com. De plus, les régimes autoritaires de l’époque (nazi, vichyste) ne s’y étaient pas trompés en stigmatisant de Gaulle et ses compagnons comme des « instruments de la judéo-maçonnerie britannique », alimentant le mythe d’un vaste complot. mvr.asso.frmvr.asso.fr

Pour d’autres historiens cependant, il faut relativiser cette vision d’une Résistance pilotée par les francs-maçons. Certes, de nombreux résistants de premier plan étaient maçons, mais la Résistance fut plurielle dans ses inspirations. À côté des réseaux maçonniques, il y eut des réseaux catholiques (par exemple, le groupe Combat comptait des royalistes chrétiens), des patriotes apolitiques, des socialistes non-maçons, et surtout une importante Résistance communiste étrangère à la maçonnerie, même si Lénine lui même aurait été proche de la Maçonnerie.

La France Libre rassembla des individus d’horizons variés, unis avant tout par le refus de l’armistice et l’amour de la patrie. Certaines estiment ainsi que l’on ne peut donc réduire la réussite de la France Libre à l’action d’une seule société secrète ou d’un seul « clan ».

Selon les sources Franc-maçonnes, un seul réseau de Résistance explicitement maçonnique a existé durant la guerre : le groupe « Patriam Recuperare », fondé par Gustave Eychène, qui réunissait quelques frères décidés à lutter ensemble 450.fm. Ce cas isolé tendrait à prouver que la plupart des francs-maçons engagés l’ont fait au sein de mouvements non confessionnels ni sectaires, aux côtés de compagnons non-maçons. On peut toutefois l’exemple du Coq Enchainé à Lyon dont la plupart des militants étaient des franc-maçons et qui s’ils ne l’étaient pas officiellement se sont ensuite retrouvés entourés de fères dans leurs futures fonctions à l’instar de Louis Pradel.

La thèse d’un « complot maçonnique » postérieur, qui aurait exagéré le rôle des frères dans la Libération pour s’en attribuer le mérite, a pu être instrumentalisée à des fins politiques, notamment par l’extrême droite dans les années 1950–1960 pour discréditer le gaullisme en le peignant comme un pouvoir occulte. À l’inverse, la mémoire maçonnique a parfois eu tendance à magnifier la part des loges dans la Résistance, par fierté d’avoir été du bon côté de l’Histoire, celle des vainqueurs.

L’historiographie actuelle reconnaît le rôle majeur de certains francs-maçons (Moulin, Brossolette, Cassin, etc.) dans l’effort de libération, tout en soulignant que la Résistance française fut une œuvre collective, multiforme, où convergèrent des républicains de toutes origines.

Sources : Ouvrage Histoire secrète de la Ve Républiquecalameo.com; travaux académiques et articles (Fondation de la France Libre, MVR)mvr.asso.frmvr.asso.fr450.fm450.fm; presse historique (Le Monde, archives de 1965)lemonde.frlemonde.fr; témoignages et études maçonniques (Nos Colonnes, 450.fm)nos-colonnes.com450.fm.