Les négociations nucléaires entre l’Iran et l’Occident ont repris. Mais l’histoire va-t-elle se répéter ? Il faut tirer les leçons du passé selon Hamid Enayat, politologue spécialiste de l’Iran proche du CNRI, l’opposition iranienne.

Récemment, le ministre des Affaires étrangères d’Oman a annoncé que la République islamique pourrait être autorisée à poursuivre l’enrichissement d’uranium à 3,67 %.

Dans le même temps, The New York Times rapporte que l’Iran aurait proposé d’autoriser les États-Unis et d’autres pays à surveiller son programme d’enrichissement nucléaire.

En surface, cela pourrait sembler une avancée. Mais s’agit-il vraiment d’un pas vers la paix — ou d’un piège familier dans un jeu dangereux ?

Le monde doit se poser une question essentielle : un régime ayant déjà violé des accords passés peut-il être digne de confiance aujourd’hui ?

Dans le cadre du Plan d’action global commun (JCPOA), signé en 2015, l’Iran s’était engagé à limiter l’enrichissement de l’uranium à 3,67 %.

En réalité, le régime a pulvérisé cet engagement, enrichissant l’uranium jusqu’à 60 %, un niveau dangereusement proche de l’armement nucléaire.

Ce progrès nucléaire est devenu un outil de chantage, permettant à l’Iran d’arracher des concessions à la communauté internationale tout en poursuivant ses activités déstabilisatrices.

Après l’accord du 14 juillet 2015, l’Iran a regagné l’accès à 150 milliards de dollars d’avoirs gelés. Mais ces fonds n’ont pas profité au peuple iranien. Au lieu d’atténuer la pauvreté généralisée, le régime a utilisé cette manne pour alimenter des guerres par procuration dans la région.

Dès 2017, la frustration économique a déclenché des manifestations de masse. Privés d’espoir, les Iraniens sont descendus dans la rue, poussés par la pauvreté et l’injustice. Pendant ce temps, le soutien militaire de Téhéran à des groupes armés semait le chaos au Moyen-Orient.

De l’Irak à la Syrie, du Liban au Yémen, les empreintes de l’Iran sont visibles dans l’essor des milices par procuration. Les événements du 7 octobre 2023, qui ont déclenché la guerre à Gaza et fait des dizaines de milliers de morts ou de blessés, sont l’une des conséquences les plus amères de cette politique.

Le retour de l’Iran à la table des négociations ne doit pas être perçu comme un signe d’apaisement.

Ce n’est pas le fruit d’une réforme, mais une conséquence de la peur de l’effondrement. Le régime craint une confrontation militaire directe avec les États-Unis, notamment des frappes ciblées contre ses infrastructures nucléaires.

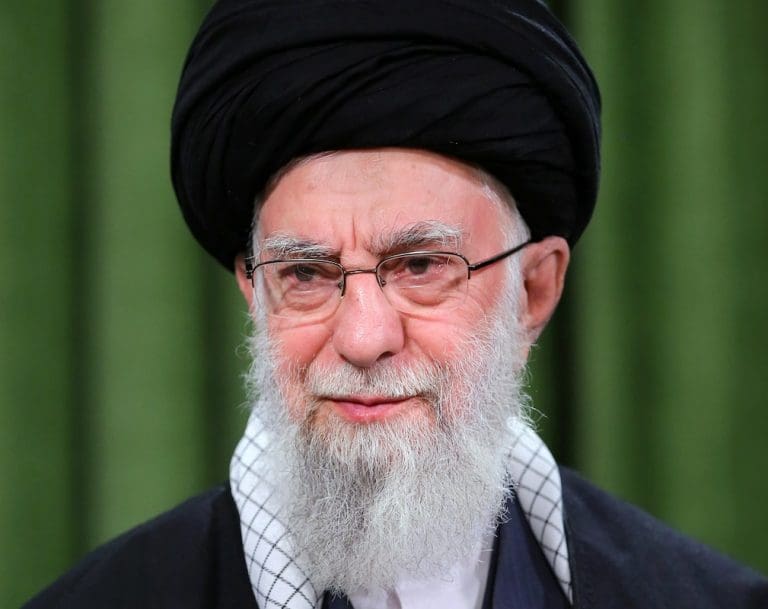

Selon des sources à Téhéran, des responsables de haut rang, y compris des commandants des Gardiens de la Révolution (IRGC), auraient averti le guide suprême Ali Khamenei qu’un tel conflit pourrait provoquer un soulèvement comparable à celui de 2022, menaçant la survie du régime.

La fragilité du régime est aujourd’hui manifeste. Lors de la dernière élection présidentielle, seuls 8 % des électeurs éligibles ont voté — souvent sous la contrainte ou totalement désabusés. L’inflation est hors de contrôle, et plus de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Toutes les conditions sont réunies pour une insurrection.

Ce qui distingue ce moment, c’est l’existence d’une résistance intérieure organisée. Des milliers de cellules affiliées au Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) sont actives dans tout le pays. Elles sont prêtes à transformer les moindres actes de protestation en soulèvements coordonnés à l’échelle nationale. Le régime le sait — et cela le terrifie.

Il n’est donc pas surprenant que l’Iran réduise temporairement ses ambitions nucléaires — non par bonne volonté, mais par instinct de survie.

Et tout comme en 2015, il conserve l’intégralité de ses infrastructures nucléaires, prêt à relancer la fabrication d’armes si la conjoncture mondiale lui devient favorable.

Ne répétons pas les erreurs de 2015

Il y a près de dix ans, les négociateurs occidentaux ont réduit les discussions à la seule question nucléaire. L’Iran a exploité ce cadre étroit.

Il a donné l’illusion de se conformer aux accords, tout en utilisant les gains financiers et diplomatiques pour intensifier son agression régionale.

Résultat amer : multiplication des guerres par procuration, expansion de l’influence iranienne, et des dizaines de milliers de morts innocents.

Pourtant, le monde continue de jouer selon les règles de Téhéran — en se focalisant sur les centrifugeuses, tout en ignorant les missiles, les milices et les assassinats qu’il finance dans la région.

La plus grande erreur fut de croire que le programme nucléaire iranien représentait la seule menace. En réalité, l’expansionnisme régional de l’Iran, sa guerre idéologique et son soutien au terrorisme ont causé des dégâts plus profonds et durables.

N’avons-nous rien appris de la guerre de Gaza ?

La doctrine de survie du régime

La République islamique n’est pas un État normal. C’est un régime théocratique né d’un dogme médiéval, imposé au XXIe siècle par un accident de l’Histoire. Il survit grâce à la répression intérieure et à l’agression extérieure.

Depuis plus de trente ans, sa stratégie de dissuasion (lire : sa politique de guerre) repose sur trois piliers : un programme d’armement nucléaire, la création et le financement de forces par procuration et le développement de missiles balistiques à longue portée.

Ces trois piliers forment un système intégré, mû par la haine et la confrontation. Des slogans comme “Mort à l’Amérique” ou “Mort à Israël” ne sont pas de simples effets de rhétorique — ils constituent le carburant idéologique de cycles sans fin de conflits et de massacres.

Une voie à suivre est-elle possible ?

Si la communauté internationale est réellement attachée à la paix, elle doit affronter l’ensemble de la stratégie iranienne, et non uniquement l’aspect nucléaire.

Tout accord durable doit inclure : le démantèlement complet des infrastructures nucléaires militaires iraniennes, la fin du soutien aux milices par procuration, l’arrêt du développement de missiles balistiques et le retrait vérifiable de toute présence militaire iranienne dans les conflits régionaux.

Sans ces garanties, tout accord ne fera que retarder la prochaine guerre. Ne soyons pas de nouveau dupes. Le coût d’un nouvel échec ne se mesurera pas seulement en milliards ou en capital diplomatique — mais en vies humaines.