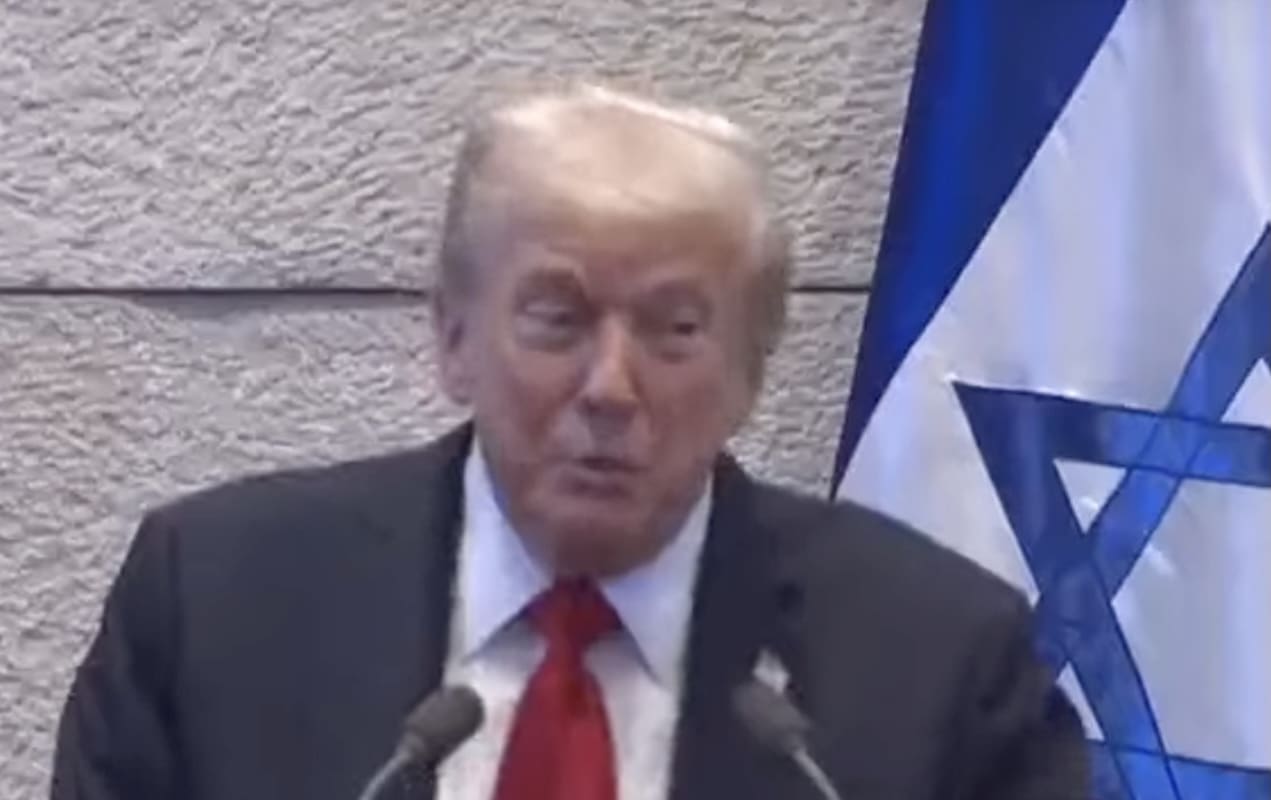

Devant les députés israéliens, Donald Trump a célébré la libération d’otages et esquissé un « âge d’or » régional, saluant Benjamin Netanyahou et promettant d’accompagner le « jour d’après » à Gaza. Un discours volontariste, mêlant récits de négociations, vision géopolitique et déclarations musclées sur l’Iran.

À Jérusalem, Donald Trump a pris la parole pour une adresse inhabituelle au Parlement israélien, placée sous le signe de la « joie » et de « l’espérance ». L’ancien président américain a d’abord consacré de longs hommages aux familles des otages, affirmant que « les sirènes se taisent » et que « le soleil se lève sur une terre sacrée ». Selon lui, la libération de 20 otages vivants et la restitution de dépouilles marque « la fin d’une ère de terreur » et le début d’un cycle nouveau où la paix deviendrait possible « pour l’éternité ».

Dans cette dramaturgie, Benjamin Netanyahou tient le premier rôle. « Il n’y en a qu’un », a lancé Trump à propos du Premier ministre, invité à se lever pour une ovation. Louant un « partenaire difficile » parce que « fort », il a relié le cessez-le-feu et les échanges humanitaires à une coalition de « nations du monde arabo-musulman » qui, dit-il, ont œuvré à la libération des otages. Le message est clair : l’heure serait à la convergence d’intérêts, au-delà des lignes de fracture traditionnelles.

Trump s’est ensuite livré à un récit personnel de la diplomatie des coulisses, citant son gendre Jared Kushner, l’homme d’affaires Steve Witkoff et plusieurs responsables américains (Marco Rubio, Pete Hegseth) qu’il érige en artisans de cette séquence. Son discours a fait alterné confidences et punchlines, jusqu’à ce qu’il soit interrompu par des parlementaires de la gauche israélienne, notamment Ofer Cassif, du parti Hadash, et Ayman Odeh qui ont crié et brandi un panneau « Recognise Palestine ». Ils ont rapidement été évacués par les services de sécurité, et le président Trump a réagi par une pirouette, commentant : « c’était très efficace comme exflitration » avant de poursuivre son intervention.

Sur l’Iran, le ton s’est fait martial. Trump a revendiqué une stratégie de « paix par la force » revenait sur les opérations qui ont permis d’« anéantir » des sites nucléaires, tout en assurant vouloir, à terme, tendre la main à Téhéran pour un accord « le moment venu ». L’axe général se veut linéaire : priver l’Iran de la bombe, briser le bras du Hezbollah au Liban, isoler « les forces du chaos », puis transformer le gain militaire en dividende politique.

L’ancien président réactive aussi la grammaire des Accords d’Abraham, qu’il rebaptise dans un sourire les « accords d’Alfa-âme ». Il en fait la matrice d’un « âge d’or » régional et promet la création d’un « Board of Peace », un conseil chargé de mobiliser les capitaux arabes pour la reconstruction de Gaza. Les priorités qu’il déroule – stabilité, sécurité intérieure, relance économique – s’accompagnent d’un appel à consacrer « moins d’argent aux missiles, plus aux écoles, à l’industrie et à l’intelligence artificielle ». À ses yeux, Israël « a gagné » et doit désormais « traduire cette victoire » en paix, pendant que les Palestiniens sont enjoints à « se détourner du terrorisme » et à rebâtir leur société.

Le récit s’est conclut sur un panégyrique d’Israël – « plus fort, plus respecté qu’à tout moment de son histoire » – et une promesse de soutien indéfectible des États-Unis. De Tel-Aviv à Dubaï, de Jérusalem à Doha, Trump a tracé la carte d’une harmonie possible où infrastructures, commerce et technologies remplaceraient « la haine et la guerre ». Une vision maximaliste, fidèle à son style, où l’assurance performative (« nous avons mis fin à huit guerres en huit mois ») sert de levier narratif à la promesse politique : faire advenir, par l’alliance et la puissance, un « miracle dans le désert ».