Novembre 1979. Un commando islamiste prend la Grande Mosquée de La Mecque, provoquant l’une des plus graves crises du monde musulman moderne. Derrière la discrétion imposée par la sacralité des lieux, la France joue un rôle-clé : trois hommes du GIGN, envoyés en toute confidentialité, vont appuyer une intervention militaire aux confins de la religion et de la géopolitique.

Le 20 novembre 1979, alors que le monde musulman entre dans l’an 1400, la ville sainte de La Mecque devient le théâtre d’un coup de force stupéfiant. En pleine prière du matin, près de 200 fondamentalistes islamistes armés investissent la mosquée al-Harâm, lieu le plus sacré de l’islam. À leur tête : Juhayman al-Otaibi, ancien militaire saoudien, et son beau-frère Mohammed ben Abdallah al-Qahtani, qu’il proclame Mahdi, figure censée apporter la justice sur terre. Juhayman al-Otaib motive son action par le fait que la dynastie des Saoud corrompue a perdu sa légitimité, vivant dans le luxe et détruisant la culture saoudienne par sa politique d’ouverture à l’Occident.

La monarchie saoudienne est frappée au cœur. Incapable d’intervenir immédiatement dans ce lieu inviolable sans autorisation religieuse, le roi Khaled consulte les oulémas. Pendant trois jours, le pouvoir hésite. Mais lorsque les premiers assauts échouent, causant plus de 120 morts dans les rangs de la Garde nationale, Riyad se tourne vers ses alliés les plus sûrs. Et c’est Paris que l’on appelle à la rescousse.

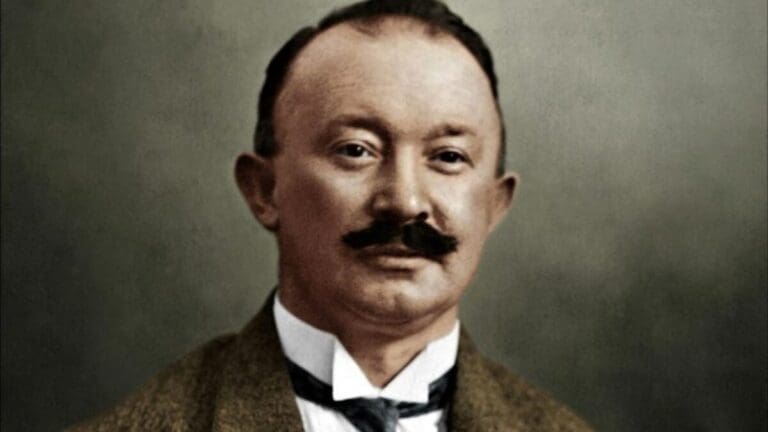

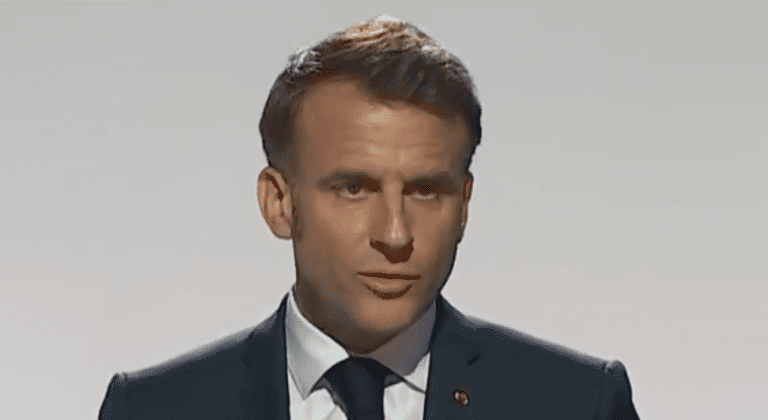

Le roi Khaled ben Abdelaziz Al Saoud sollicite alors l’appui de forces de sécurité étrangères, notamment françaises et pakistanaises. Pour cela, le ministre saoudien de l’Intérieur, Nayef ben Abdul Aziz, et le directeur des services de renseignement, Turki ben Fayçal Al Saoud, se tournent vers leur ami Alexandre de Marenches, membre du souverain ordre de Malte (Knights of Malta) et du cercle très fermé “Le Cercle”, fondé après guerre par des franc-maçons, alors à la tête du SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) qui était le principal service de renseignement extérieur français pendant la Quatrième et une grande partie de la Cinquième République. Celui-ci relaie la demande au président français de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing. En réponse, ce dernier mandate le général Navereau, chef de la mission militaire française en Arabie saoudite, qui devient la figure centrale de l’intervention française, menée notamment par le GIGN de Christian Prouteau.

Le 23 novembre, trois hommes du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale, tout juste créé, s’envolent vers l’Arabie en Falcon 20. Christian Lambert, Ignace Wodecki et le capitaine Paul Barril sont dépêchés par le général Navereau. Officiellement, leur présence n’existe pas. En pratique, leur mission est cruciale.

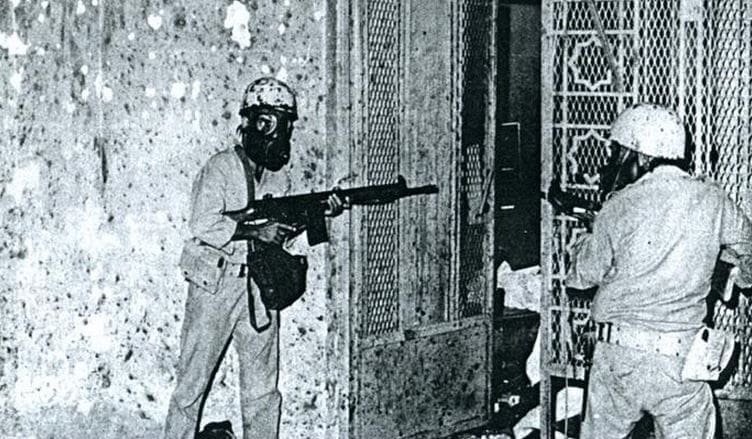

Accompagnés par une équipe du SDECE, les Français interviennent en conseil. Interdits d’entrer physiquement dans la mosquée, lieu interdit aux non-musulmans, ils conçoivent une stratégie indirecte pour neutraliser les assaillants retranchés dans les souterrains. À l’aide de plans fournis par le groupe Ben Laden, en charge des rénovations, ils identifient les zones-clés du sanctuaire. Leur solution : injecter du gaz CS (chlorobenzylidène malononitrile), un incapacitant puissant, dans les tunnels. Les dalles de béton sont perforées, le gaz liquide puis gazeux est diffusé au fil de l’avancée des troupes saoudiennes équipées de masques à gaz.

Sur le terrain, les forces pakistanaises du SSG sont également à la manœuvre, au contact direct. Le commandant Tariq Mehmood participe à l’assaut décisif, en coordination avec le GIGN. Le 4 décembre, après deux semaines de siège, l’opération prend fin. 244 morts, des dizaines de blessés, 68 prisonniers – dont la plupart seront décapités quelques semaines plus tard, à l’exception d’un prisonnier afro-américain, renvoyé aux États-Unis. Le frère d’Oussama Ben Laden, Mahrous ben Laden, fut arrêté en tant que sympathisant, mais il fut blanchi par la suite. L’affaire reste confidentielle, mais l’efficacité française est reconnue en haut lieu.

En guise de remerciement, l’Arabie Saoudite accorde à la France, dès 1980, des commandes militaires majeures. En 1983, un prêt d’environ 25 milliards de dollars est discrètement consenti à Paris sous le nom de code « Joséphine », évitant toute mention publique du rôle tricolore dans l’affaire. Les autorités saoudiennes, soucieuses de leur légitimité religieuse, refuseront toujours d’évoquer officiellement la participation française.

Le tabou perdure. Pourtant, dans les années 2010, Christian Prouteau, fondateur du GIGN, et d’autres protagonistes lèvent progressivement le voile sur cette intervention clandestine. Le mythe d’une neutralité française est écorné : à La Mecque, Paris a bel et bien envoyé ses hommes. Sans caméra, sans médaille, mais avec une efficacité tactique saluée par les initiés.

Sources : Wikipédia, témoignages de Christian Prouteau et Paul Barril, archives INA, Jane’s Intelligence Review, Ghost Wars de Steve Coll