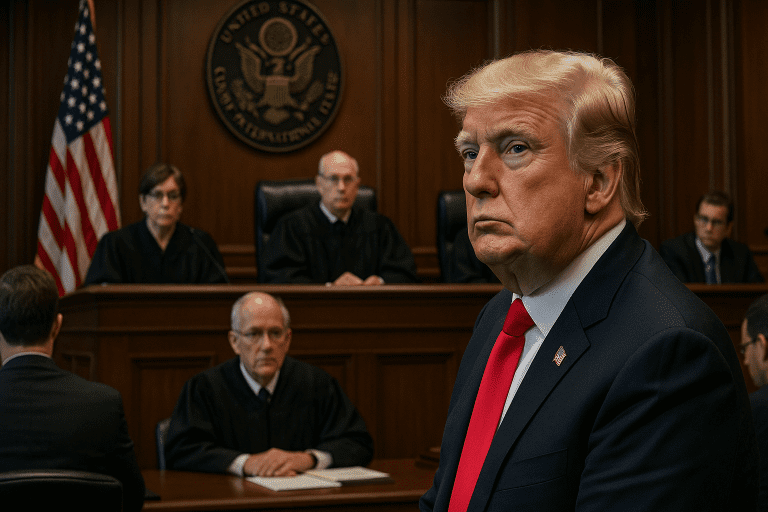

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a lancé une vaste offensive contre ceux qui l’ont poursuivi par le passé. De James Comey à Letitia James, plusieurs anciens responsables font désormais l’objet d’enquêtes ou d’inculpations. Une campagne de représailles sans précédent, qui fait craindre un effondrement des garde-fous institutionnels établis depuis le Watergate.

C’est sous le sceau de la « vengeance » que Donald Trump a inauguré son second mandat à la présidence des États-Unis. Dès son premier jour au pouvoir, il a signé un décret au titre paradoxal : « Mettre fin à l’instrumentalisation du gouvernement fédéral ». Depuis, il s’en prend méthodiquement à celles et ceux qu’il accuse d’avoir orchestré sa chute politique et judiciaire.

Jamais, depuis la célèbre « liste d’ennemis » dressée par Richard Nixon dans les années 1970, un président américain n’avait mené une telle campagne de représailles contre ses adversaires politiques et judiciaires. L’ancien directeur du FBI James Comey, la procureure générale de New York Letitia James, ou encore son ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton figurent parmi les cibles directes de cette croisade présidentielle.

Le 16 octobre dernier, John Bolton a été inculpé de 18 chefs d’accusation, dont la mauvaise gestion d’informations classifiées. Une affaire dont les origines remontent à plusieurs années, mais dont le timing interroge : Bolton est l’un des critiques les plus virulents de Trump, qu’il accuse d’autoritarisme. Quelques semaines plus tôt, James Comey avait lui aussi été inculpé pour faux témoignage et entrave à une procédure du Congrès. Le procureur fédéral initialement chargé du dossier ayant refusé de poursuivre, il a été remplacé par Lindsey Halligan, une avocate proche du président et dépourvue d’expérience dans le parquet fédéral.

La procureure Letitia James, qui avait infligé à Trump une amende record de 360 millions de dollars pour fraude immobilière en 2022, est à son tour visée par une procédure pour « manipulation financière » — un renversement que nombre d’observateurs jugent ouvertement politique. En campagne pour son poste en 2018, elle avait promis de « faire rendre des comptes à ceux qui sont au pouvoir ».

Une justice instrumentalisée

Pour les soutiens de Trump, ces poursuites constituent un simple « retour de bâton » après des années de ce qu’ils considèrent comme une persécution judiciaire orchestrée par les administrations Obama et Biden. Le président américain, quatre fois inculpé au cours de la décennie précédente, n’a cessé de dénoncer une « chasse aux sorcières ». Mais pour les juristes, la situation actuelle marque une rupture historique avec le principe d’indépendance de la justice fédérale.

« Nous avons franchi le Rubicon », alerte Mary McCord, professeure à l’université de Georgetown et ancienne procureure fédérale. « Depuis le Watergate, la séparation entre la Maison-Blanche et le ministère de la Justice était considérée comme un pilier de la démocratie américaine. Aujourd’hui, cette ligne rouge semble effacée. »

Même constat pour David Sklansky, de l’université de Stanford, qui compare la rhétorique de Trump à une inversion orwellienne du langage : « Il prétend combattre l’instrumentalisation de la justice, alors qu’il la pratique à grande échelle. »

Depuis septembre, le président a publiquement réprimandé la ministre de la Justice, Pam Bondi, pour la lenteur des procédures contre ses adversaires. Sur les réseaux sociaux, il l’aurait même exhortée, par message, à « accélérer » les inculpations de James Comey, Letitia James et du sénateur démocrate Adam Schiff.

Le spectre de Nixon ressurgit

La situation rappelle à de nombreux historiens les dérives du Watergate, lorsque Richard Nixon avait tenté de museler le procureur spécial Archibald Cox. L’épisode du « massacre du samedi soir » – au cours duquel plusieurs hauts responsables démissionnèrent pour protester contre les pressions du président – avait conduit le Congrès à instaurer de nouvelles garanties d’indépendance du ministère de la Justice.

Aujourd’hui, ces garde-fous semblent vaciller. « Les normes ne suffisent plus », déplore Barbara Perry, professeure à l’université de Virginie. Elle cite Archibald Cox : « Le procureur général peut être un allié du président, mais il n’est pas à son service. » Une distinction essentielle, désormais effacée par une présidence Trump déterminée à utiliser la loi comme une arme politique.

Une démocratie sous tension

Cette vendetta judiciaire s’inscrit dans une dynamique plus large : celle d’un pouvoir exécutif en guerre contre ses contre-pouvoirs. Sitôt réinstallé à la Maison-Blanche, Donald Trump a gracié collectivement près de 1 600 personnescondamnées pour leur participation à l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021, qu’il continue de décrire comme des « patriotes injustement persécutés ».

Aux États-Unis, de nombreux constitutionnalistes redoutent qu’une telle dérive ne transforme la justice en champ de bataille politique. Un processus dont les conséquences pourraient s’étendre bien au-delà du mandat actuel, mettant à mal la confiance dans l’État de droit.

Sources :

The Christian Science Monitor – « Trump’s judicial vendetta » – 2 novembre 2025, traduit par Courrier international